Gespräch mit Experten – Dr. Holger Koppe zu seiner Stiftungsarbeit

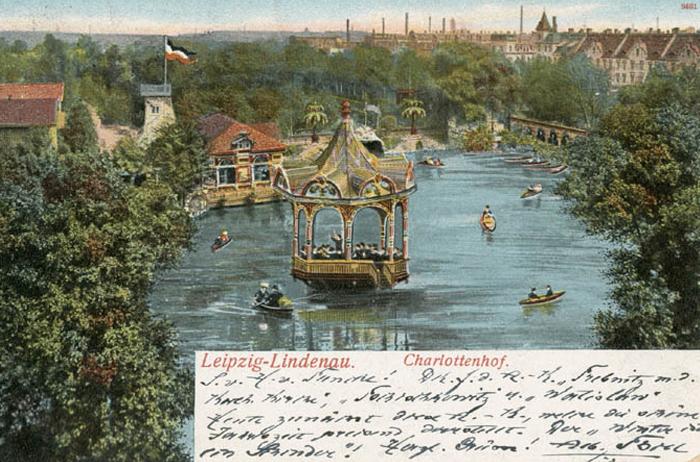

Dr. Holger Koppe ist Projektentwickler in Frankfurt a. M. und Leipzig sowie Gründer der Holger Koppe Stiftung, die sich seit ihrer Gründung für die Förderung ernster Musik und die Erinnerung an Opfer von Gewaltherrschaft einsetzt. Der promovierte Jurist spricht über seine persönlichen Erfahrungen, die Stiftungsarbeit in beiden Städten und darüber, wie er junge Menschen für die Bedeutung von Musik und Demokratie sensibilisieren möchte. Zudem gewährt er Einblicke in seine Beweggründe und die Vision, die hinter seiner Stiftung stehen. Dr. Koppe, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. In diesem Interview wird es um ihre Stiftung gehen, die Sie 2013 gegründet haben. Was waren dabei Ihre Beweggründe und was sind Ihre Schwerpunkte? Zu Lebzeiten eine Stiftung gründen kann man nur, wenn man dafür ein ausreichendes Vermögen hat. Das kann entweder ein Erbe sein oder das Ergebnis langjähriger und erfolgreicher Arbeit. Ein Erbe bin ich nicht, denn meine Eltern waren Flüchtlinge aus Pommern und Schlesien und haben nach ihrer Flucht beim Nullpunkt angefangen. Aber ich habe immer viel gearbeitet und mache das auch mit 74 Jahren noch gerne. Ich wollte der Gesellschaft, die mir das ermöglicht hat, wieder etwas zurückgeben. Die Stiftung wird später mein Erbe sein. Heute besteht die Stiftung seit zwölf Jahren. Sie ist eine kleine Stiftung mit einem überschaubaren Budget, hat sich aber dennoch ein Profil in den Bereichen Musik und Erinnerung geschaffen, auch deshalb, weil sie sich auf die Standorte Frankfurt am Main und Leipzig konzentriert. Sie haben die Stiftung in Frankfurt und Leipzig etabliert. Können Sie uns mehr über die Auswahl dieser beiden Städte und Regionen erzählen? In Frankfurt wohne ich, in Leipzig bin ich seit 35 Jahren nahezu jede Woche vor Ort, weil ich dort ein Unternehmen aufgebaut habe. Ich finde es wichtig, dass auch die Region Leipzig von meinen Stiftungsprojekten profitieren kann. Für eine Ausweitung über diese beiden Regionen hinaus ist die Stiftung aktuell zu klein. Noch ein Wort zur Erinnerung: ich bin in Landsberg am Lech geboren. Dort hat Adolf Hitler „Mein Kampf“ geschrieben. In meinem Geburtsjahr wurden dort die letzten deutschen NS-Verbrecher hingerichtet. Und als Kind hat sich mir 1964 der Auschwitz-Prozess tief in die Erinnerung eingegraben. Antworten darauf habe ich von meinen Eltern leider nicht bekommen. Die Stiftung setzt sich für die Vermittlung von ernster Musik ein, vor allem für junge Menschen. Dabei konzentrieren Sie sich nicht auf die Förderung einzelner Musiker, sondern auf den Zugang zu ernster Musik für junge Menschen. Was genau möchten Sie mit diesem Ansatz erreichen? Beim Thema Musik muss ich vorwegschicken, dass ich selbst kein Instrument spiele. Meine Frau hat früher Ballett getanzt und Klavier gespielt. Noten lesen kann ich nicht. Ich liebe aber klassische Musik, weil sie eine ungemein beruhigende Wirkung auf mich hat, insbesondere in stressigen Zeiten. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, keine künftigen Spitzenmusiker zu fördern, sondern einen Beitrag zu leisten, dass junge Menschen früh mit ernster Musik in Berührung kommen und einen Zugang zu ihr finden. Idealerweise lernen sie ein Instrument und musizieren gemeinsam im Ensemble. Das halte ich für einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung. Seit 2016 vergibt meine Stiftung den Mitteldeutschen Jugendmusikpreis. Wir haben das 2022 dahingehend mit der Erinnerung verbunden, dass die Ensembles sich mit der Musik verfolgter und ermordeter Musiker beschäftigen und wir über ihre Musik den so wichtigen Zugang zu ihnen finden, um diese Menschen nicht zu vergessen. Sie betonen, wie wichtig die Erinnerung an Opfer von Gewaltherrschaft für Sie ist. Wie sehen Sie die Rolle der Stiftung in der aktuellen politischen Landschaft und welche Botschaft möchten Sie insbesondere jungen Menschen vermitteln? Als ich 2013 meine Stiftung gründete, hat sich in Deutschland auch die AfD gegründet. Das war aber damals noch eine ganz andere Partei. Ich habe mir nicht vorstellen können, wie sie sich entwickelt und welche Rolle sie heute in Deutschland einnimmt. Ich bin extrem besorgt über die mögliche weitere Entwicklung. Die deutsche Geschichte lehrt uns, zu was Menschen fähig sind, wenn statt Freiheit und Demokratie Hass und Gewalt dominieren. Die so wichtige Erinnerungsarbeit soll dabei helfen zu verhindern, dass sich heute ähnliche Strukturen bei uns im Land entwickeln wie zu jener Zeit. Haben Sie ein Buch, das Sie zum Lesen empfehlen würden? Es gibt viele Bücher, die ich empfehlen kann. Eines davon ist „Februar 33“ von Uwe Wittstock, in dem die Tage vom 28. Januar bis zum 15. März 1933 aus der Sicht von engagierten Zeitzeugen beschrieben werden. In so wenigen Tagen hatte sich alles entschieden, alle demokratischen Strukturen wurden zerschlagen. Viele der beschriebenen Zeitzeugen haben sich in diesen sechs Wochen von einem auf den nächsten Tag entscheiden müssen, ob sie mit ihrer Familie das Land verlassen und Emigranten werden oder nicht. Das wollen wir keinesfalls noch einmal erleben. Zum Abschluss, was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihrer Stiftung? Da ich nicht weiß, wie lange ich die Stiftungsarbeit noch begleiten kann, wünsche ich mir natürlich, dass auch nach meinem Ausscheiden die Stiftung gute und nachhaltige Projekte unterstützen kann und das noch sehr lange Zeit. Bestenfalls dann mit mehr finanziellen Spielräumen. Derzeit mache ich vieles selbst, aber ich habe das Ziel, professionellere Strukturen aufzubauen. Daraus erhoffe ich mir für die Zukunft eine größere Unterstützung der Stiftungsarbeit. Dabei setze ich auch auf meinen Stiftungsbeirat, der die Stiftung seit ihrer Gründung begleitet und berät. Aktuelles: www.koppe-stiftung.de © 2025 is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen