Petition – Wiederherstellung der historischen Terrassen

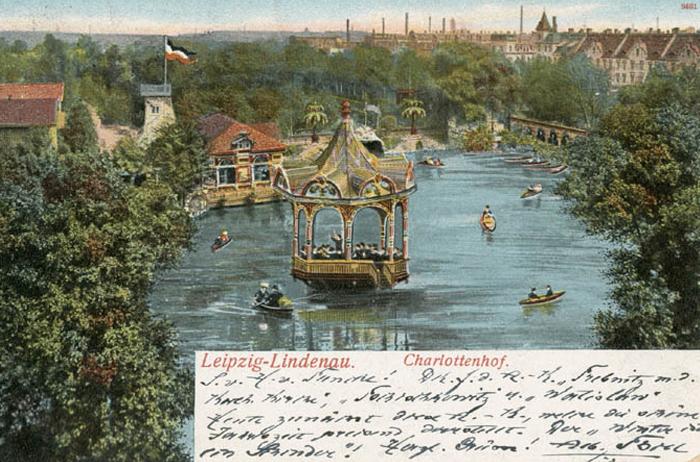

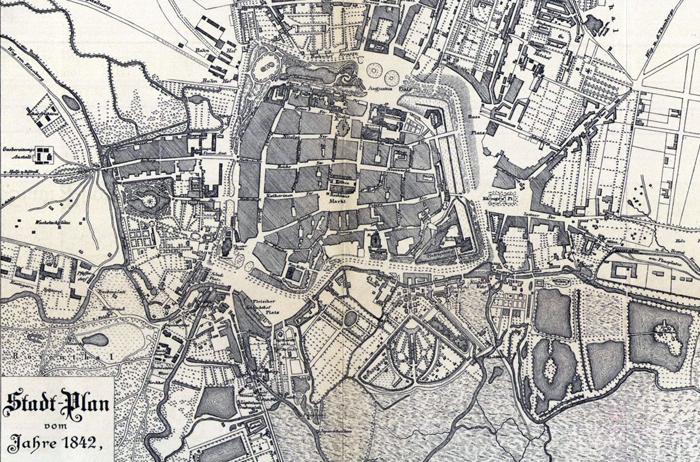

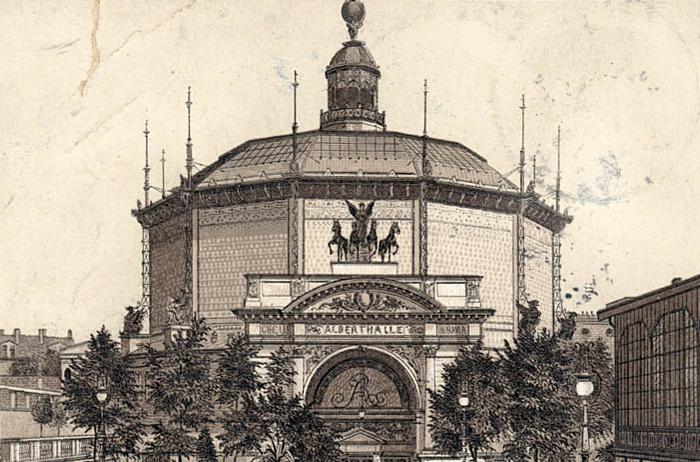

Leipzig, die Stadt der Parks und Gärten, sollte um eine Besonderheit reicher werden: Dank einer erfolgreichen Petition im Jahr 2019 kehren die Terrassen am Ufer des vorderen Wasserbeckens in den heutigen Clara-Zetkin-Park zurück. Zumindest hatte der Stadtrat in seiner Sitzung am 13. Februar 2019 diesen Sachverhalt so beschlossen. Die Parkanlage, ursprünglich als König-Albert-Park bekannt und später in der DDR nach sowjetischem Vorbild umgestaltet und in Clara-Zetkin-Park umbenannt, hatte im Zuge dieser Umgestaltung die Terrassen am Ufer verloren. Der Clara-Zetkin-Park umfasst den Volkspark im Scheibenholz und verbindet als grüner Korridor den südlichen und nördlichen Teil des Leipziger Auwaldes. Zusammen mit dem Johannapark, dem Leipziger Palmengarten sowie dem Klinger- und Richard-Wagner-Hain im Leipziger Westen bildet dieses Ensemble ein großes Kulturdenkmal, das im ausführlichen Denkmalverzeichnis des Sächsischen Landesamtes für Denkmalpflege als besonders schützenswert eingestuft wird (SächsDenkmSchG § 2, 1). Besonders hervorgehoben werden Vegetation und Gewässer, Wege und Plätze, Bauten und Skulpturen sowie topografische Besonderheiten. Alle einzelnen Bauwerke, Steinmale und sonstige Werke der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks stehen zudem als Einzeldenkmale gesondert unter Denkmalschutz (SächsDenkmSchG § 2, 5, c). Wesentliche Wegebeziehungen, Sichtachsen und Gestaltungsbauten im Clara-Zetkin-Park sind auf die Sächsisch-Thüringische Industrie- und Gewerbeausstellung 1897 in Leipzig (STIGA) zurückzuführen. Die Stadt stellte damals eine 40 Hektar große Wald- und Wiesenfläche zwischen dem Bach- und dem Musikviertel am Elsterflutbett zur Verfügung und beteiligte sich finanziell am Gartenbau des Gesamtareals. Zur landschaftlichen Ausgestaltung des Geländes wurde ein Masterplan vom Königlich Sächsischen Baurat Arwed Rossbach erarbeitet. Ein Konsortium ausgewählter Architekten realisierte den Bau der zuvor festgelegten Ausstellungsbereiche. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Anlagen einen parkartigen Charakter behielten. Ursprünglich gehörten die Terrassen beidseitig am Ufer des Wasserbeckens zum Ausstellungspark und waren ein Teil der Parkanlage bei der Umgestaltung zum damaligen König-Albert-Park bis 1904. „Wenn dann nach einem Jahre voll Glanz und Jubel und Triumph die stolzen Paläste gesunken und dem Erdboden gleichgemacht sein werden und keine hindernde Schranke mehr den freien Zutritt wehrt, wenn Jung und Alt, Arm und Reich sich in den herrlichen Anlagen ergeht, um fern und doch nah bei der Stadt geschäftigem Getriebe in freier, frischer Luft Erquickung zu suchen, dann wird die Erinnerung an die Ausstellung, die Schöpferin dieses zum Gemeingut gewordenen Erholungsplatzes, neu aufleben in den Herzen der genießenden Bürger und man wird dankbar preisen ihr Vermächtnis – das Gebliebene.“ Leipziger Ausstellungszeitung Nr. 101, 1. November 1896. Die Wiederherstellung der historischen Terrassen wäre ein bedeutender Schritt in der Denkmalpflege, da die grundhafte Sanierung der Parkanlage und ihrer baulichen Anlagen wie dem Wasserbecken an der Anton-Bruckner-Allee wichtige Entwicklungsziele der Stadt sind. Der Clara-Zetkin-Park ist ein Kulturdenkmal, das aus über 100 Jahren künstlerischer Garten- und Landschaftsgestaltung besteht und städtebauliche Bedeutung hat. Daher gibt es ein öffentliches Interesse an seinem Schutz und seiner Pflege. Zum Online-Artikel: https://www.l-iz.de/politik/brennpunkt/2019/01/Die-Wiederherstellung-der-Terrassen Beschlussvorlage Nr. VI-P-05928-DS-03 am 13. Februar 2019 einstimmig so beschlossen: „Die Wiederherstellung der historischen Terrassen ist Inhalt der Denkmalpflegerischen Zielstellung. In den Jahren 2023 bis 2026 werden schrittweise Planungs- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Bepflanzung wird entsprechend den Vorgaben der Zielstellung verändert. Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ in Höhe von 430.000,00 €. Folgende finanziellen Mittel sind für diesen Bereich in den Jahren 2023 bis 2026 vorgesehen:2023 – 50.000,00 €2024 – 150.000,00 €2025 – 150.000,00 €2026 – 80.000,00 €. Ein konkreter Zeithorizont für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen kann erst nach Erstellung der Planung gegeben werden. Die Finanzierung der Planung ist Bestandteil des Budgets ab 2023.“ * Anmerkung: Bei einem Akteurstreffen Clara-Zetkin-Park und Johannapark am 28. April 2023 im Rahmen der Unser Park–Kampagne unter der Leitung von Amtsleiter Rüdiger Dittmar wurde mitgeteilt, dass die Obere Denkmalschutzbehörde in Dresden der Wiederherstellung der historischen Terrassen im Clara-Zetkin-Park ablehnend gegenübersteht. Die Gründe sollten hierzu gesondert mitgeteilt werden. Eine offizielle Begründung liegt aktuell nicht vor. Und die Bitte um eine schriftliche Begründung, warum die Terrassen abgelehnt worden, wurde bislang vom Amt für Stadtgrün und Gewässer ignoriert. Vgl. Landesamt für Denkmalpflege Sachsen. Clara-Zetkin-Park, in: Ausführliches Denkmalverzeichnis. OBJ-Dok-Nr. 09295784, Stand: 7. März 2012. StadtAL, Kap. 75 A Nr. 33 Bd. 2, Die Industrie und Gewerbeausstellung in Leipzig im Jahr 1897, in: Leipziger Ausstellungszeitung Nr. 101 vom 1. November 1896. Das Bleibende, S. 134.