Ein großes Ereignis wie die STIGA erforderte von allen Beteiligten Ausdauer, Mut und Engagement. Hohe Besucherzahlen waren bei Gewerbeausstellungen keineswegs garantiert. Während beispielsweise die Berliner rund 50.000 Tagesbesucher verzeichneten, kamen die Dresdner im gleichen Jahr lediglich auf 15.000 Besucher. Es gab zwar keinen verlässlichen Richtwert, aber die Veranstalter in Leipzig erwarteten nicht weniger Besucher. Zumindest war das ihre Erwartungshaltung. Trotzdem hatten die Berliner mit anhaltend schlechtem Wetter zum Ende ihrer Ausstellung zu kämpfen, was sich verheerend auf ihre Besucherzahlen auswirkte. Der Erfolg einer Open-Air-Veranstaltung hing also maßgeblich vom Wetter ab. Keine Attraktion der Welt konnte das ändern, und auch die Leipziger hatten keinen Einfluss auf das Wetter. Es galt also, Kosten und Nutzen sorgfältig abzuwägen.

Das erklärte Ziel war es, allen Besuchern einen attraktiven und bezahlbaren Aufenthalt zu bieten, um sie zu motivieren, den Ausstellungspark mehrmals zu besuchen. Neben den Leistungsschauen und gärtnerischen Kunstwerken spielte auch die Verköstigung mit landestypischen Speisen und Getränken eine wichtige Rolle. Das große Gelände bot viel Raum für Gastwirtschaften aller Art und vielfältige Folklore, nicht nur für kostspielige Inszenierungen und noch nie dagewesene Effekte. Rund um den großen Teich im Herzen des Ausstellungsparks entstanden zwölf repräsentative Gastwirtschaften im Stil verschiedener Länder und Regionen. Darüber hinaus wurden im Thüringer Dorf und in der Alt-Leipzig-Nachbildung weitere fünf Gastwirtschaften errichtet, die das Thema der Ausstellung widerspiegelten. Zusätzlich waren dezentrale Ausschänke in den Gebäuden und auf dem Vergnügungsparkgelände vorgesehen. Die Vergabe der Pacht erfolgte nicht mehr an den Meistbietenden, sondern gegen eine niedrige Pachtsumme und eine Umsatzpacht auf die verkauften Getränke. Angesichts der Wetterabhängigkeit und der Unwägbarkeiten beschlossen die Verantwortlichen, das unternehmerische Risiko zwischen Pächtern und Verpächtern aufzuteilen. Dieses Prinzip hatte bei früheren Ausstellungen keinen hohen Stellenwert, aber diesmal lag der Fokus darauf, im Interesse der Pächter zu handeln. Die Pächter waren verpflichtet, ortsübliche Preise festzulegen, um den Besuchern einen erschwinglichen Aufenthalt zu ermöglichen. Dies führte auch zu einem erhöhten Wettbewerbsdruck mit anderen Lokalitäten in der nahegelegenen Innenstadt. Die Überlebensfähigkeit aller Gastwirtschaften stand im Vordergrund, weshalb ihre Anzahl auf dem Gelände begrenzt wurde, auch wenn die Zahl der Besucher an Wochenenden so hoch sein würde, dass alle Lokale überfüllt waren. Der Erfolg hing von der guten Leistung aller Parteien ab. [1]

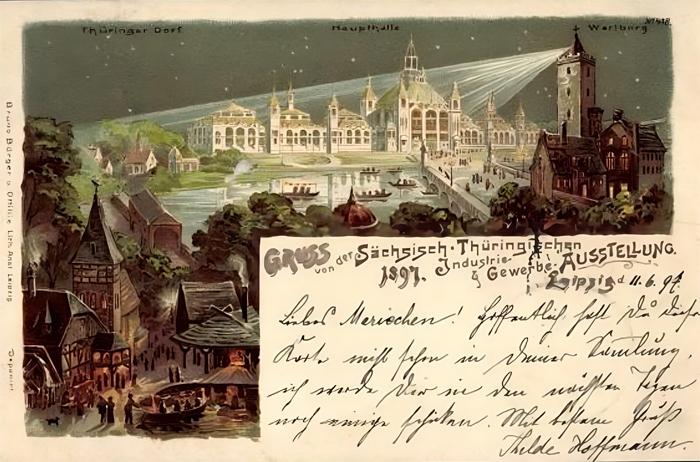

Für die Besucher bot sich ein lohnender Rundgang durch das Kneipenviertel. Der eigentliche Eingang befand sich zwar hinter dem Teich im Süden, aber schon entlang der König-Albert-Allee begann die Gastromeile. Dort stand die Hauptgastwirtschaft im Jugendstil an einem Ufer des großen Teichs. Auf der gegenüberliegenden Seite ragte der von vier Kuppeln gekrönte Bau des Wiener Cafés empor. An den schattigen Veranden und luftigen Terrassen beider Wirtschaften befanden sich zudem zwei kleinere Musikpavillons, von denen aus die Gäste einen freien Blick auf das bunte Treiben einer fröhlichen Menge hatten. Neben einer Nachbildung der Wartburg, die nicht nur einen Bergfried und andere originalgetreue Elemente bot, sondern auch einer der zwei Gastwirtschaften der Kulmbacher Exportbrauerei beherbergte, gab es entlang des Geländes eine Vielzahl verschiedener Gastwirtschaften um einen großen Musikpavillon herum. Dazu gehörten unter anderem die Bierstube der Leipziger Bierbrauerei Riebeck & Co. AG, der Kapellenbau vom Nürnberger Bratwurstglöckle, das Brauhaus „Zum Pilsner“, der Hallenbau der Dampfbrauerei Zwenkau, die Bierhalle „Zum Feldschlösschen“, das Kaffee-Haus zum Rothenburger Erker, das Weinrestaurant „Zum Dürkheimer“ in einer Burgruine und die italienische Weinbar „Aqua sola“. [2]

Hier konnte man das Erlebte großschreiben und in vollen Zügen genießen. Auf dem großen Teich befand sich eine riesige Leuchtfontäne im Zentrum, deren imposante Wasserstrahlen aus allen Richtungen zu sehen waren. Neue Apparate ermöglichten beeindruckende mehrfarbige Lichteffekte mit vielen Scheinwerfern und erzeugten bis zu 40 Meter hohe Ringstrahlen. Am Abend erstrahlten sie abwechselnd in allen Farben des Regenbogens. Eine solch große und beeindruckende Leuchtfontäne hatte es weder auf der Pariser- noch auf der Berliner Ausstellung oder anderen Weltausstellungen zuvor gegeben. [3]

Weitere Illuminationen boten ein regelmäßiges Farbspiel wie aus Tausend und einer Nacht. Eine erste Illumination nach der Eröffnung der STIGA zog tausende Gäste in ihren Bann. Rund um die Bordkappen der Teiche wurden Tausende von Kerzen (mind. 20.000) in mehreren Reihen angebracht. Tausende Girlanden aus bunten Lampions säumten die Allee, und Lämpchen in grünen und gelben Gläsern schmückten die Blumenbeete und Rasenflächen. Zeitzeugen beschrieben die Szenerie als fröhliches Vergnügen mit einer jubelnden Menge.

Aber das ist eine andere Geschichte.

[1] Vgl. StadtAL, Kap. 75 A Nr. 33 Bd. 2, Die Industrie und Gewerbeausstellung in Leipzig im Jahr 1897, in: Leipziger Ausstellungszeitung Sonderausgabe im Oktober 1896. Zur Verpflegungsfrage, S. 104 f.

[2] Vgl. Offizieller Führer der Sächsisch-Thüringischen Industrie- und Gewerbeausstellung 1897, S. 90-94.

[3] Vgl. StadtAL, Kap. 75 A Nr. 33 Bd. 2, Die Industrie und Gewerbeausstellung in Leipzig im Jahr 1897, in: Leipziger Ausstellungszeitung 29. August 1896. Von unserer Ausstellung S. 54.

© 2022 is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen