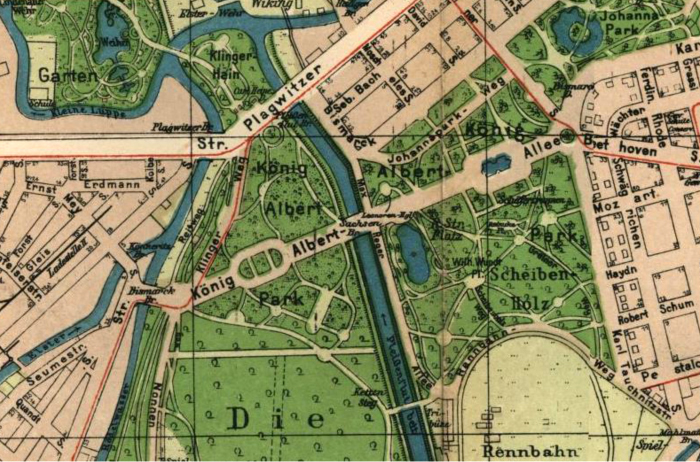

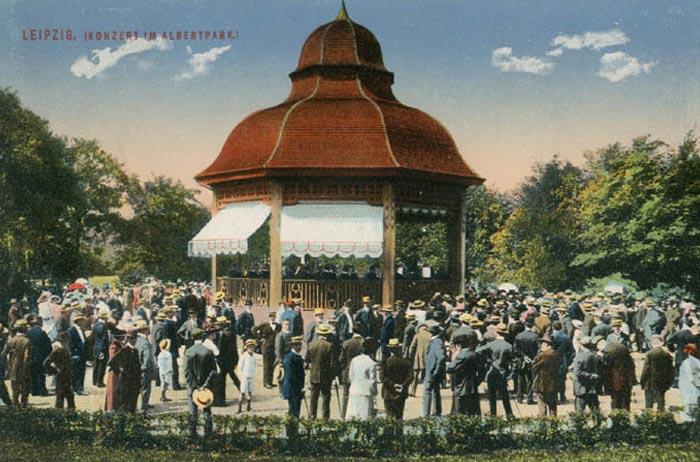

Was zunächst die Gesammtfläche des Parkes anbetrifft, so läßt sich dieselbe auf rund 400 000 qm bemessen. Da der neue Stadtpark bei dieser großen Ausdehnung einen besonderen Anziehungspunct für die gesammte Bevölkerung unserer Stadt abgeben wird, so sind die geplanten Wegeverbindungen in umfassender Weise angeordnet. Namentlich sind sämmtliche Querverbindungen mit der Carl-Tauchnitz-Straße und den Seitenstraßen der Bismarck-Straße berücksichtigt und gleichfalls die Längsverbindungen von der Carl-Tauchnitz-Straße nach L.-Plagwitz und Neuschleußig gebührend berücksichtigt worden. Das Scheibenholz bleibt in seinen Fußwegverbindungen unberührt und es schließen sich die neuen Wege und die Pflanzungen diesen an. Die Umgebung des vorderen Teiches anlangend, so ist zunächst unmittelbar um den Teich ein 2,5 m breiter, durch erhöhten Sandstein abgegrenzter Fußweg angenommen, wobei dem Fahrwege an den beiden Längsseiten des Teiches noch 8 m Breite bleiben, was bei der zweiseitigen Führung als völlig ausreichend angesehen werden kann. In den Ausbiegungen hat der Fahrweg 11 m Breite. Zur besseren Lösung der durch den Teich bedingten Regelmäßigkeit ist auf jede Seite desselben noch ein größeres Rechteck mit Alleebäumen vorgesehen und hierdurch der Uebergang zur natürlichen Anordnung geschaffen. Diese Rechtecke sind geeignet, später eine mehr oder minder reiche Ausschmückung von Blumen und Blattpflanzen aufzunehmen. An das westlich gelegene Rechteck und in der Queraxe des Teiches soll sich ein Hügel anschließen, auf welchem später eventuell ein Musiktempel für öffentliche Promenadenconcerte zu errichten wäre. Hierbei wird die freie Bewegung, begünstigt durch 7 m breite Fußwege, größere Ansammlungen des Publicums gestatten. Der Hügel wird eine wirksame Unterbrechung der sonst ebenen Flächen des Vorgrundes hervorrufen, eine bewegliche Gestaltung desselben durch erhöhte und vertiefte Flächen gestatten, sich günstig von den rückwärts liegenden Anlagen an der Bismarckstraße abheben und die Aussicht über den ganzen Vorgrund (nach dem Teiche, dem Scheibenholze und der Carl-Tauchnitz-Straße) günstig beeinflussen. Dem Hügel gegenüber, östlich vom Teich ist ein größerer Sitzplatz angenommen. Im weiteren Verfolg der König-Albert-Allee ist nördlich von dieser in der Mittelaxe des hinteren Teiches (also dort, wo das Ausstellungs-Varieté-Theater stand) ein Berg gedacht, der eine höhere und kräftigere Gestaltung erfahren soll, als der zuerst gedachte Hügel. Es soll dieser Berg eine Uebersicht über den Gesammtpark gestatten und vermöge seiner Lage als Kernpunct des Parkes zu betrachten sein. Auf der anderen Seite des hinteren Teiches ist am Waldrande des Scheibenholzes eine größere Gastwirthschaft geplant, etwa in den Verhältnissen wie Bonorand im Rosenthale. Dieselbe soll mit Terrassen versehen werden und höher liegen, als der Fluthrinnen-Damm, damit dieselbe aus den Wiesennebeln herausgehoben wird. (In dem jetzigen Plan sind die Kosten für eine solche Gastwirthschaft noch nicht berücksichtigt worden.) Es ist hierbei anzunehmen, daß zwischen Gastwirthschaft, Teich und Berg eine vortheilhafte Wirkung entsteht. Die Umgebung des hinteren Teiches ist im Gegensatze zum vorderen Teiche bewegt gedacht, und zunächst der König-Albert-Allee sind erhöhte Punkte angenommen, welche später durch kleine Tempel, bez. Pavillons verschönt werden können. Diese kleinen Hügel sind durch Steinpackungen mit dem Wasser in natürlicher Art in Verbindung gedacht, so daß kleine Felsenpartien entstehen sollen, die, mit niedrigen Stauden und Sträuchern bepflanzt, den Blick über den Teich freihalten. Im Weiteren sind die Teichufer in der Erdarbeit bewegt gedacht, mit kleinen bepflanzten Erhöhungen, um Abwechselung in die sonst ebenen Flächen zu bringen. Die Wege um den Teich, besonders in der Nähe der Gastwirthschaft, sind für größere Ansammlungen des Publikums berechnet. Im weiteren Verfolg des Planes ist die König-Albert-Allee bis nach Neuschleußig durchgeführt und mit dem Nonnenfahrwege in Verbindung gebracht. In der Mitte zwischen Fluthrinne und Nonnenfahrweg (also etwa dort, wo die Maschinenhalle der Ausstellung gestanden hat) ist ein Rundtheil als Fahrschleife angenommen, welche bei Corsofahrten oder sonstigen Festlichkeiten die Umkehr in leichter Weise gestatten soll. Auf dem Areal jenseits der Fluthrinne, zwischen dieser und dem vorerwähnten Rundtheil, würde auch ein künftiges dauerndes Ausstellungsgebäude seinen Platz erhalten können. Das Areal läßt die Bebauung mit einem Gebäude bis zu 20 000 Quadratmeter Grundfläche zu. (Die Maschinenhalle der Ausstellung bedeckte ohne die Seitenbauten – Metallindustrie, Kirchner – 15 000 Quadratmeter Grundfläche.) Die Kosten für ein solches Ausstellungsgebäude würden allerdings beträchtliche sein. Durch vorstehende Darlegungen ist der Plan im Allgemeinen erläutert. Im Besonderen ist noch Folgendes anzuführen. Der Fahrverkehr ist in der Weise bedacht, daß – außer der König-Albert-Allee – eine Fahrverbindung längs der Fluthrinne in Verbindung der Bismarckstraße mit der Rennbahn angenommen ist. Diese Fahrstraße soll, dem Bebauungsplane entsprechend, mit dem Schleußiger Wege und der Kronprinzstraße in Verbindung gebracht werden. Die Straße ist mit 20 m Breite angenommen und führt die Fußwegpromenade der Bismarckstraße in 8 bez. 9 m Breite weiter bei 11 m Fahrbahnbreite, in welcher ein Reitweg aufgenommen ist. Die Ausführung der Straße wird auf den Baumbestand des Scheibenholzes keinen weiteren Einfluß ausüben. Es werden allerdings (mit Berücksichtigung der Böschung) 163 Bäume zu schlagen sein, von denen jedoch nur 23 Bäume als nennenswerth zu bezeichnen sind. Der Reitverkehr ist in der Weise geregelt gedacht, daß der Reitweg von der Carl-Tauchnitz-Straße seine Fortsetzung in einem Anlagenwege neben der verlängerten Marschnerstraße, einbiegend in den früheren Johannaparkfahrweg, und weiter in der Bismarckstraße – Nonne oder Fluthrinnenstraße – Rennbahn finden soll. Dem sich immer mehr entwickelnden Fahrradverkehr soll entsprechende Beachtung geschenkt und ihm, wo es angänglich ist, eigene Wege angewiesen werden. Es ist angenommen, daß der Radverkehr von der Weststraße aus durch den Johannapark, weiter von der Marschnerstraße aus neben dem Reitwege (früherem Johannaparkfahrwege), ferner mit kurzer Berührung der König-Albert-Allee neben der Fluthrinnenstraße und von dieser abbiegend über eine kleine Uebungs- oder Sammelbahn zur Nonne geführt wird. Die Kosten der Fahrradwege sind auf 3620 Mark bereits in den Haushaltplan auf das Jahr 1899 eingestellt worden. Was die Jugendspiele anbelangt, so konnten bei dem bedeutenden Umfange des Parkes zu diesem Zwecke entsprechend große Plätze angewiesen werden. Es ist diesseits der Fluthrinne für kleinere Kinder zum Spielen in Erde und Sand ein Platz von 2475 Quadratmeter und für größere Kinder ein Rahmspielplatz von 6760 Quadratmeter Größe angenommen. Beide Spielplätze würden durch anzupflanzende Hecken ihren Abschluß erhalten. Jenseits der Fluthrinne können die Wiesen zu beiden Seiten der König-Albert-Allee zu Fußballspielen benutzt werden und am Waldessaume der Nonne sind Lawn-Tennis-Plätze vorgesehen, von denen auch einige eventuell unterhalb der Bismarckstraße angeordnet werden könnten. In … Weiterlesen