Der klingende Park – Tage der Industriekultur in Leipzig

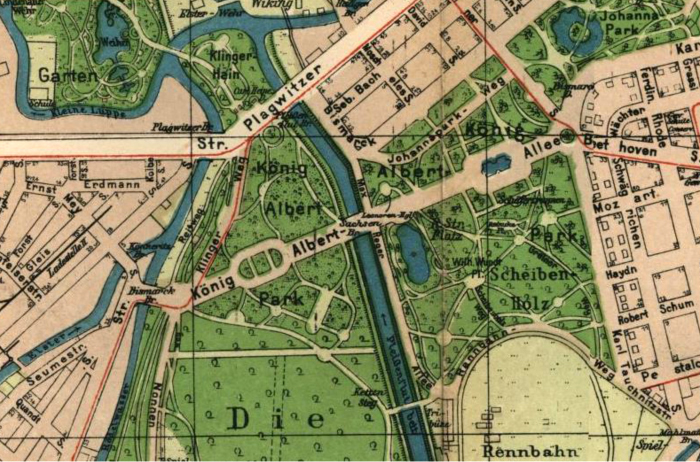

Park- und Gartenkultur im Zeitalter der Industrialisierung Die Veranstaltungsreihe „Der klingende Park“ bietet eine Reise durch die Geschichte der Gartenbaukunst in Leipzig, mit den prächtigen privaten Bürgergärten, den ersten Botanischen Garten und den ersten kommunalen Landschaftspark Deutschlands über die modernen Ausstellungs- und Freizeitparks sowie Ausflugsstätten im Industriezeitalter bis hin zu den noch erhaltenen Parkanlagen jener Zeit. Die Parkerrichtungen waren ein wichtiger Faktor des städtebaulichen Wandels im Zuge der Hochindustrialisierung und des Städtewachstums in Deutschland. Zur Zeit der Sächsisch-Thüringischen Industrie- und Gewerbeausstellung 1897 (STIGA) waren viele Leipziger Parkanlagen in ihrer Entstehung. Damit bewiesen die Stadtoberen einen Sinn für nachhaltige Stadtentwicklung im Industriezeitalter, denn die geschaffenen Grünflächen wurden zu stadtprägenden Orten der Erholung und Regeneration. Hierzu zählen beispielsweise der Stünzer Park (1898) im Leipziger Osten, der Leipziger Palmengarten (1899) im Leipziger Westen, der Arthur-Bretschneider-Park (1900) im Leipziger Norden ebenso wie der Wilhelm-Külz-Park (1904) im Leipziger Süden und der an der Stelle des Ausstellungsparks der STIGA tretende König-Albert-Park (1904) im Leipziger Zentrum (der heutige Clara-Zetkin-Park). Die Parkanlagen genießen heute einen besonderen Schutzstatus als Garten- und Kulturdenkmäler. Sie alle dienen dem Wohl der Leipziger und ihrer Besucher, sei es zur Bildung, Erholung oder zum Vergnügen. Ein Blick auf ihre Entstehungs- und Blütezeit ist daher lohnenswert – auf die unterschiedlichen Kunstformen, die diese Parks bereicherten (z. B. Architektur, Skulptur, Landschaftsgestaltung, Musik), und nicht zuletzt auf die Schicksale längst verschwundener Oasen, die in alten Postkarten, Lithografien und Fotografien wieder lebendig werden. Unser Ziel ist es, die Vielfalt der Leipziger Park- und Gartenkultur zu beleuchten und mit dieser Veranstaltungsreihe möglichst viele Menschen zu erreichen. Wir sind davon überzeugt, dass ein besseres Verständnis der lokalen Kulturgeschichte zu einem bewussteren Umgang mit den Parkanlagen führen kann. Veranstaltungen 2026 Zu den 14. Tagen der Industriekultur in Zusammenarbeit mit dem Verein für Industriekultur Leipzig e.V. und der HTWK Leipzig mit Open-Air-Ausstellung, Info-Stand und Büchertisch. **** Wann? 13.09.2026, 13:00 – 19:00 UhrWo? Musikpavillon, Clara-Zetkin-Park, Anton-Bruckner-Allee 11, 04107 Leipzig Veranstaltungen 2025 Zu den 13. Tagen der Industriekultur in Zusammenarbeit mit dem Verein für Industriekultur Leipzig e.V. und der HTWK Leipzig mit Open-Air-Ausstellung, Info-Stand und Büchertisch. Der Moritzbastei e. V. bietet ein Bastel- und Schminkprogramm für Kinder. Außerdem stellt der Ururenkel von Carl Reinecke das Lebenswerk seines berühmten Vorfahren vor und informiert über den benachbarten Reinecke-Platz. Weitere Gäste sind u.a. die Stadt- und Parkführerin Daniela Neumann (Entdeckt in Leipzig) und Autor Sebastian Ringel. **** Wann? 14.09.2025, 13:00 – 19:00 UhrWo? Musikpavillon, Clara-Zetkin-Park, Anton-Bruckner-Allee 11, 04107 LeipzigMusik? Tanzsalon mit The Perky Pollyvocs & Swing Connection e.V. (ab 16 Uhr)Wie viele Gäste waren da? > 400 Gäste **** Veranstaltungen 2024 Zu den 12. Tagen der Industriekultur in Zusammenarbeit mit dem Verein für Industriekultur Leipzig e.V. und einer Hommage an 125 Jahre Leipziger Palmengarten mit dem Historical Swing Dance Orchestra, Bühnenprogramm, Open-Air-Ausstellung, Stammtisch der Parkenthusiasten, Info-Stand und Bücherverkauf. Gäste sind u.a. Prof. Dr. Leder (Museumsdirektor Naturkundemuseum Leipzig), Daniela Neumann (Stadt- und Parkführerin und Hans-Joachim Hädicke (Privatsammler). **** Wann? 08.09.2024, 14:00 – 19:00 UhrWo? Musikpavillon, Clara-Zetkin-Park, Anton-Bruckner-Allee 11, 04107 LeipzigWie viele Gäste waren da? > 400 Gäste **** Veranstaltungen 2023 Zu den 11. Tagen der Industriekultur in Zusammenarbeit mit dem Verein für Industriekultur Leipzig e.V. mit dem Symphonischen Blasorchester/ ISKRA Oldstars, Bühnenprogramm, Open-Air-Ausstellung, Info-Stand und Bücherverkauf. Weitere Gäste sind u.a. Dr. Enrico Ruge (HTWK Leipzig), Henner Kotte und Sebastian Ringel (beide Stadtführer, Autoren). **** Wann? 03.09.2023, 14:00 – 19:00 UhrWo? Musikpavillon, Clara-Zetkin-Park, Anton-Bruckner-Allee 11, 04107 LeipzigWie viele Gäste waren da? > 500 Gäste ****