Aus der Presse – Saisoneröffnung im neuen Luna-Park am Auensee

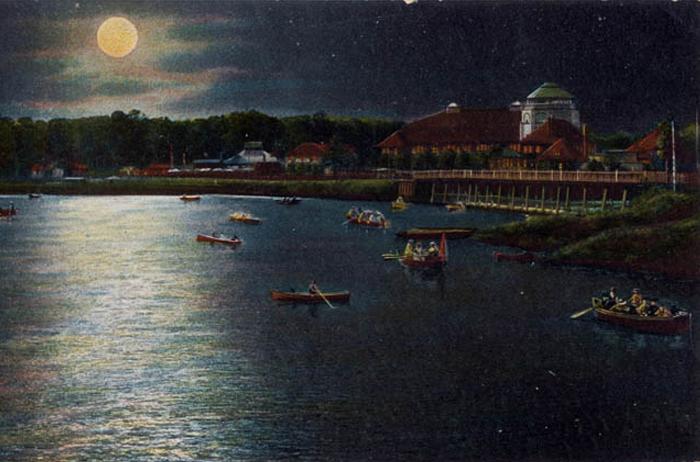

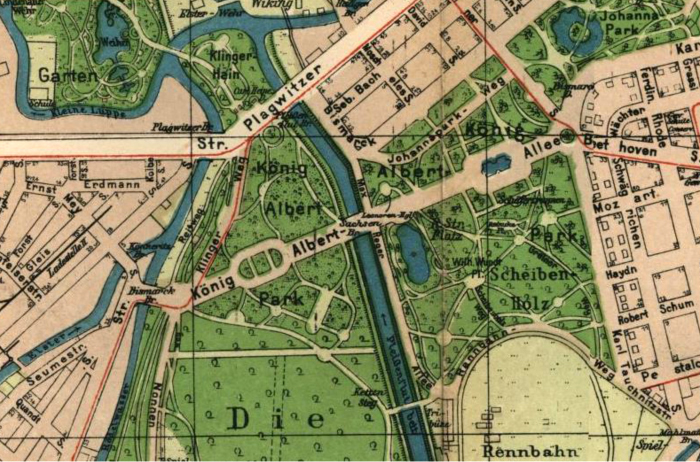

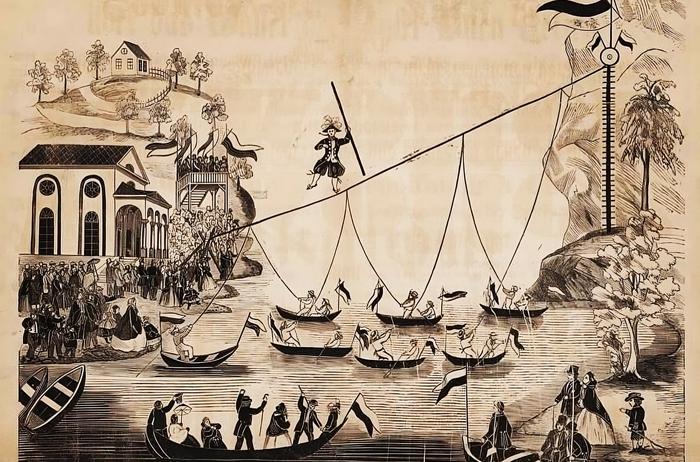

Mit dem Einzuge des Frühlings ins Land ist auch neues Leben in die Riesenanlage des Luna-Parks am Auensee in Leipzig gekommen. Wie mit Zauberhand ist dort viel neues Schöne geschaffen worden. Schon von weitem grüßt den Besucher des Luna-Parks der gewaltige Bau des Hauptrestaurants mit seinem herrlichen Saal, der des Abends in einem Lichtmeere erstrahlt. Vor dem Hauptrestaurant werden alltäglich die Konzerte, Sonn- und Feiertags Doppelkonzerte stattfinden. Neben dem Hauptrestaurant rüsten auch die zahlreichen anderen Vergnügungs- und Erholungsstätten im Luna-Park aus die unmittelbar bevorstehende Saison. Wir nennen das Café Esplanade, die Parkschänke, den Tanz-Palast, das Gebirgs-Restaurant, das Hippodrom usw. Auch in dem idyllischen Familienbad wird bald im Sonnenschein frohes, munteres Leben herrschen. Ueberall regen sich jetzt Hunderte fleißige Hände zur Verschönerung und Ausgestaltung der Gesamt-Anlage des Luna- Parks, bekanntlich des größten Vergnügungs-Unternehmens Deutschlands. Sowohl die Zugangswege als auch die Wege im Park selbst werden gegenwärtig in den besten Zustand gesetzt. Die Gärtner sieht man allenthalben mit der Anpflanzung von Rosen, Büschen und Bäumen beschäftigt. Hell und klar glänzt der Spiegel des Sees herüber. Nicht lange mehr, und er ladet zum Befahren mit einem der 150 Ruder- oder einem der beiden Motorboote oder auch zum Baden ein. Die umsichtige Direktion bereitet für jede Woche einen Elitetag mit Feuerwerk und Illumination vor, ferner für jeden Mittwoch ein Kinderfest. Für die rings um den See führende Miniatur-Eisenbahn ist jetzt eine lange Brücke über die Verbindung des Sees mit der Elster erbaut worden, so daß einer Eisenbahnrundfahrt um den See Hindernisse nicht mehr im Wege stehen. Auch die prächtige Gebirgs-Szeneriebahn nimmt nun ihre Fahrten wieder auf. Der Kinderspielplatz erhält seine gewohnten Spielgeräte, ferner zwei Rodelbahnen, Schaukeln, Karussels, Kegelbahn usw. Auf drei Seiten mit schützendem Wald umgeben, liegt der Luna-Park mit seinen Bauten, mit seinem See, mit seinen gärtnerischen Anlagen vor dem Beschauer wie ein schönes Märchen. Am Ostersonntag beginnt die Saison des Luna-Parks. Da öffnen sich seine Pforten den Tausenden, die in ihm Vergnügen und Erholung suchen und sicherlich finden werden. [1] Eröffnung des Strandbades im Luna-Park. Am heutigen Sonntag wird das idyllische Strandbad am Auensee im Luna Park zu Leipzig-Wahren seine Pforten den Badelustigen wieder öffnen. In geschickter Anlehnung an die Natur ist im prächtigen Luna-Park ein Luft- und Seebad geschaffen worden, das sich seit seinem Bestehen des regsten Besuches und der lebhaftesten Anerkennung zu erfreuen gehabt hat. Bei der Einrichtung der großzügigen Anlage ist nach den neuesten Erfahrungen gehandelt und für die Annehmlichkeit und Bequemlichkeit der Badebesucher die aufmerksamste Vorsorge getroffen worden. Alle Verhältnisse sind auf den Verkehr von Tausenden zugeschnitten. Die Auskleideräume find getrennt für Damen und Herren. Besonderer Beliebtheit erfreut sich das Strand-Familienbad wo sich nun wieder ein richtiges, echtes Strandleben entfalten wird. In dem weichen, feinkörnigen Sand des Strandes ruht es sich famos in der warmen Sonne. Auch besondere, hölzerne Liegebahren sind vorhanden. Natürlich fehlen auch die Strandkörbe nicht, die die Illusion des Seebades vervollständigen. Die Verwaltung des Luna-Parkes hat alle Vorbereitungen für die heutige Eröffnung des Bades auf das sorgfältigste getroffen. Das Strandbad ladet nun alle Erholungslustigen und Erholungsbedürftigen zur Benutzung von Luft- und Seebad ein. Für die besondere Körperpflege sind kundige Masseure vorhanden, ebenso Schwimmlehrer für das Erlernen des Schwimmens. Daß bei der Vorsorge für die Körperkultur auch die Vorsorge für die Leibespflege nicht vergessen worden ist, zeigt die unmittelbar an das Strandbad angrenzende Strandbad-Gastwirtschaft. Leipzig ist durch die Schaffung des Strandbades im Luna-Park um eine wertvolle, hygienische Einrichtung reicher geworden. Zur Benutzung eröffnet ist das Bad täglich von 6 Uhr früh bis zum Eintritt der Dunkelheit. [2] Die Rosen blühen im Luna-Park! In die bunten Farben des Frühlings malen sich nun die zarten Töne der Rosen, die den blauschwarzen Spiegel des Sees umkränzen. Immer schöner und reizvoller wird das Bild! Eine malerische Idylle ist das Strandbad mit seinen feinsandigen Liegeplätzen. Unter der Einwirkung der heißen Sonnenstrahlen auf den weiten, ruhenden See ist die Wasserwärme sehr angenehm — über 20 Grad — geworden. Ein Bad ist jetzt ein Genuß! Der heutige Sonntag bringt an Darbietungen unterhaltender Natur wieder mancherlei: Vor allem von 4 bis 10 Uhr im Musikpavillon an der Hauptwirtschaft Konzert der Kapelle des Ersatz-Bataillons des Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 107 unter Musikleiter Köcher; im Bad von 4 bis 7 Uhr Strandkonzert der Kapelle Günther Coblenz; in der Hauptwirtschaft Auftreten der vielseitigen Künstler Geschwister Feller; im Tanzpalast Vorträge der Sängergesellschaft usw. Für das leibliche Wohl der Gäste bemüht man sich allerorts im Luna-Park! Sehr beliebt sind die Fahrten im Boot auf dem See. Die Gebirgsbahn erprobt ihre bewährte Anziehungskraft immer aufs neue. Besonders unsere Kleinen und Kleinsten reisen gern einmal mit der Kleinbahn um das Seegestade. So bietet der Luna-Park einem jeden etwas! [3] [1] Der Luna-Park am Auensee, in: SLUB Dresden. Leipziger Tageblatt und Handelszeitung. Frühausgabe vom 10. April 1914, S. 12. [2] Eröffnung des Strandbades im Luna-Park, in: SLUB Dresden. Leipziger Tageblatt und Handelszeitung. Sonntagsausgabe vom 17. Mai 1914, S. 15. [3] Luna-Park am Auensee, in: SLUB Dresden. Leipziger Tageblatt und Handelszeitung. Sonntagsausgabe vom 10. Juni 1917, S. 10.