Gespräch mit Experten – Dr. Katja Heubach zum Palmengarten am Main

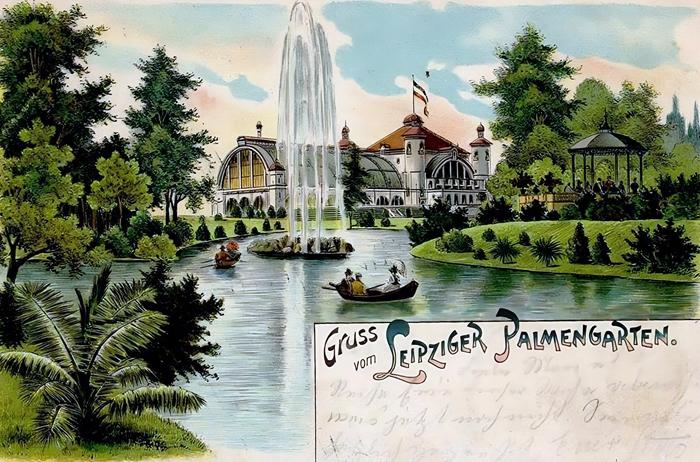

Dr. Katja Heubach ist seit 2018 Direktorin des Palmengartens in Frankfurt am Main. Unter ihrer Leitung feierte die städtische Gartenanlage 2021 ihr 150-jähriges Bestehen – trotz der Herausforderungen durch die Pandemie. Der Frankfurter Palmengarten hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder erfolgreich gegen widrige Umstände behauptet. Als ein Wahrzeichen der Stadt genießt er starken Rückhalt in der Bürgerschaft. Dieser Geist prägt auch die Arbeit der Direktorin, die darauf abzielt, die historische Gartenanlage den Herausforderungen der Zeit anzupassen und gemeinsam mit den Frankfurtern zu bewahren. Frau Dr. Heubach, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen und uns über den Frankfurter Palmengarten informieren. 1899 diente dieser schließlich als Vorbild für den Leipziger Palmengarten, der heute leider nicht mehr als botanische Gartenanlage existiert, aber einst große Bedeutung für die Leipziger Bürgerschaft hatte. Welche Rolle spielt der Palmengarten für die Stadt Frankfurt? Der Palmengarten gehört zu den historischen Frankfurter Institutionen, die wie Zoo, Städel Museum, Universität und Senckenbergische Stiftung auf bürgerliche Initiativen zurückgehen und fest in der Frankfurter Stadtgesellschaft verwurzelt sind. Die Verbundenheit der Bürgerinnen und Bürgern zum Palmengarten ist groß. Für viele ist der Garten „ihr“ grünes Wohnzimmer. Der erste Besuch findet oft mit der Schule oder den Eltern statt. Später geht man dann zu Festen oder Konzerten in den Garten oder lässt sich im Haus Rosenbrunn trauen – nachdem man im Palmengarten den Heiratsantrag gemacht hat. Neben ausgesprochenen Pflanzenkennern und -liebhaberinnen, die sich informieren und nach Neuerungen schauen wollen, zieht der Garten vor allem Erholungssuchende an. Der Garten passt sich seit anderthalb Jahrhunderten den Bedürfnissen seines Publikums und den jeweiligen Erfordernissen der Zeit immer wieder neu an. Dazu gehören heutzutage auch zum Beispiel digitale Bildungsangebote; die Stärke des Gartens ist und bleibt aber das Analoge. Welche Schlüsselereignisse oder -phasen waren in den letzten 150 Jahren entscheidend für die Entwicklung und das Wachstum des Frankfurter Palmengartens? Ein Schlüsselereignis für die Gründung war 1866 die Besetzung der ehemals Freien Reichsstadt Frankfurt durch die Preußen. Im selben Zusammenhang musste auch Herzog Adolph von Hessen-Nassau abdanken und seine berühmte Pflanzensammlung verkaufen. Der Gartenkünstler Heinrich Siesmayer konnte sie glücklicherweise für Frankfurt erwerben, finanziert wurde alles von einer extra dafür gegründeten Aktiengesellschaft. Für diese Pflanzensammlung wurde der Palmengarten mit seinem Herzstück, dem Palmenhaus, eigentlich angelegt. Weil die Sammlung stetig wuchs, bekam sie Anfang des 20. Jahrhunderts eine damals hochmoderne Schauhausanlage. Dann kam der Einschnitt von Inflation und Weltwirtschaftskrise, die tragende Gesellschaft musste den Palmengarten abgeben. Seitdem ist der Palmengarten städtisch. Die Amerikaner, die kurzzeitig aus dem Garten ein Recreation Center für ihre GIs gemacht hatten, halfen, die Folgen des Kriegs abzupuffern. Später ging es im Palmengarten gesellschaftlich wieder ähnlich hoch her wie in seiner Anfangszeit. Regelrecht neu organisiert, auch baulich, hat dann Direktor Schoser den Garten in den 1970er und 80er Jahren. Der Palmengarten mit dem neugebauten Tropicarium und großen Blumenschauen war ungeheuer populär, regional wie international. Die Leute standen Schlange, um eine Orchideenausstellung zu sehen. Deutlich später, aber ebenso weitreichend war die 2012 umgesetzte Angliederung des angrenzenden Botanischen Gartens an den Palmengarten, der ehemals zur Goethe Universität Frankfurt gehörte. Heutzutage treiben uns vor allem der Klimawandel und das Artensterben um, dazu gehören auch Themen wie Nachhaltigkeitsmanagement, besonders in den Bereichen Energie, Wasser und Materialeinsatz. Im Rahmen von mehrjährigen Leitthemen bringen wir komplexe Fragestellungen an das Publikum und schaffen damit gleichzeitig eine erkenntnisreiche Neuorientierung nach innen. Das erste Leitthema, das wir in diesem Jahr abbinden, heißt „Blüten- und Bestäuberökologie“. Anlass war 2021 das neue Blüten- und Schmetterlingshaus mitsamt der Dauerausstellung „Abgestaubt“ zur Welt der Insekten. Dazu gehören die insektenfreundliche Umgestaltung von Rasen zu Wiesenarealen mit unterschiedlichen Blühaspekten, eine meterlangen Nistwand mit Biodiversitätsdach, nektarreiche Unterpflanzungen bestehender Beetanlagen und vieles mehr. Begleitend wurden zahlreiche analoge und digitale Vermittlungsformate mit Augenmerk auf die verschiedenen Blickwinkel von Wissenschaft, Praxis, Kunst und Kultur entwickelt. So rundet unsere neue große Kunstausstellung „Verspielt? − Roulette mit der Insekten- und Pflanzenwelt“ das Leitthema mit einem fulminanten Paukenschlag ab – und zieht ein völlig anderes Publikum zur Auseinandersetzung mit dem Thema in den Garten. Gab es Persönlichkeiten, die eine Schlüsselrolle in der Geschichte des Frankfurter Palmengartens gespielt haben? Können Sie einige von ihnen nennen und ihre Beiträge näher erläutern? Außer Heinrich Siesmayer, dem Gründungsdirektor, dem wir den Garten im Stil des englischen Landschaftsparks verdanken, ist zum Beispiel sein unmittelbarer Nachfolge August Siebert zu nennen, der die Pläne Siesmayers weiterentwickelte. Er machte den Garten um 1900 zu einem wahren Sportlerparadies mit Rudern auf dem Weiher, Tennis, Eislaufen, Fahrradrennen und Wettkämpfen. Direktor Fritz Encke sorgte für den Wiederaufbau des Gartens nach dem 2. Weltkrieg. Für immer mit dem Namen Gustav Schoser verbunden bleibt die grundlegende Erneuerung und die sogenannte „innere Erweiterung“ der Anlage ab Ende der 1960er Jahre. Der Palmengarten erhielt damals sein Erscheinungsbild, wie es in etwa noch heute besteht. Es kamen Gebäude wie das Subantarktishaus und das Haus Rosenbrunn hinzu, andere wurden umgebaut oder versetzt. Die Tennisplätze wurden entfernt und durch eine Steppenanlage ersetzt. Das in den 1980er Jahren errichtete Tropicarium war wirklich ein großer Coup, an dem wir bis heute Freude haben. Es beherbergt Gewächse aus den Feuchten sowie Trockenen Tropen, die nach Klima- und Vegetationszonen geografisch sortiert gepflanzt sind. Außerdem wurden unter Schosers Leitung besonders viele seltene und vom Aussterben bedrohte Pflanzen kultiviert, wie aus der Familie der Bromelien, Orchideen und der Gruppe der Sukkulenten. Der weitere Ausbau der wissenschaftlichen Sammlung ist auch mir besonders wichtig. Wir haben im letzten Jahr zum ersten Mal in der Geschichte des Palmengartens ein Sammlungskonzept erarbeitet. 2021 feierte der Frankfurter Palmengarten sein 150-jähriges Jubiläum. Wie haben Sie dieses besondere Ereignis begangen? Wir haben groß gefeiert, gemessen an Vielfalt des Programms, besonders, wenn man die Umstände bedenkt – mitten in der Pandemie. Zum Jubiläum gab es einen umfassenden Jubiläumsband, der die Geschichte des Palmengartens und seiner Sammlungen darstellt, Geschichten aus der Gegenwart des Gartens erzählt, mit großformatigen ansprechenden Bildern. Dazu hat die Autorin die Mitarbeitenden, aber auch unser Publikum befragt. Passend dazu gab es eine umfangreiche Ausstellung zur Geschichte– auch ein Novum in der Palmengartengeschichte. Ein weiteres Highlight war die Eröffnung des lange projektierten … Weiterlesen