Aus der Presse – Die Eröffnung vom Leipziger Palmengarten

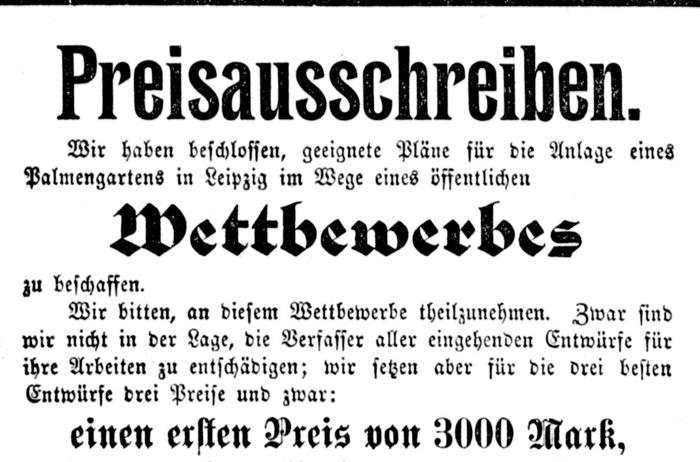

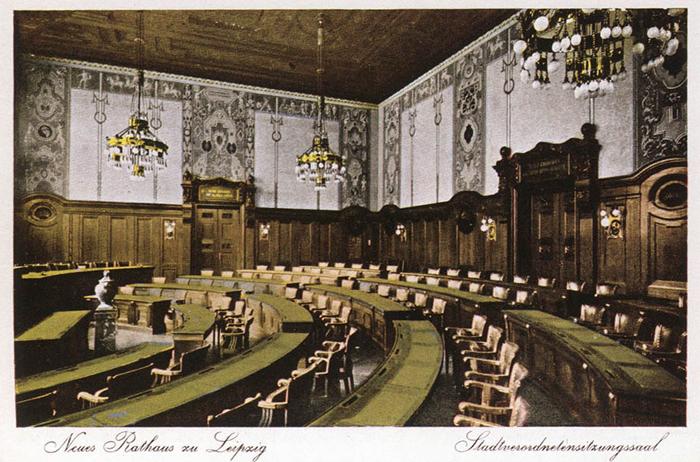

Seit heute Mittag 12 Uhr ist Leipzig um eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges reicher, indem zu dieser Stunde der neue Palmengarten der Oeffentlichkeit übergeben worden ist, nachdem Vormittags 11 Uhr die eigentliche Eröffnungsfeier im großen Saale des Gesellschaftshauses des Palmengartens vor sich gegangen war. Errichtet worden ist der Palmengarten auf eine Anregung des demnächst nach 25jähriger ehrenvoller Thätigkeit in den Ruhestand tretenden Oberbürgermeisters Dr. Georgi, der auch dem zum Zwecke der Errichtung eines Palmengartens bereits 1893 gebildeten Ausschuß angehörte. Als geeignetster Platz wurden die Wald- und Wiesenflächen in der Umgebung des Kuhthurmes unter Hinzunahme des westlich von der Plagwitzerstraße gelegenen Theiles des Ritterwerders, eines kleinen Wäldchens mit hochragenden Bäumen, gewählt, ein Raum von insgesammt 220.000 Geviertmeter Umfang. Nachdem die Platzfrage geregelt war, ward im Juli 1896 die Aktiengesellschaft Palmengarten gegründet. Den Vorsitz im Aufsichtsrathe übernahm der Geh. Kommerzienrath Gruner. Als Vorstand vertritt die Gesellschaft Hermann Zils. Noch im selben Jahre ward ein Preisausschreiben erlassen und darauf, wie schon erwähnt, die Herstellung der Gartenanlagen dem Landschaftsgärtner Otto Moßdorf in Leipzig-Lindenau, die Ausführung aller Hochbauten der Architektenfirma Schmidt u. Johlige und die Ausführung der gesammten Maschinenanlagen dem Ingenieur Franz Schnelle, sämmtlich in Leipzig, übertragen und hiermit das Werk, das jetzt seine Meister lobt, den denkbar besten Händen anvertraut. Mit den Arbeiten im Palmengarten, zu den die Stadt Grund und Boden pachtweise auf 67 Jahre hergegeben hat, ward im Juli 1897 begonnen. Diese Arbeiten waren nun sehr umfassend und schwierig. Behufs Gewinnung der beträchtlichen Bodenerhöhungen ward eine 12750 Quadratmeter große Teichanlage geschaffen, die nunmehr als großer See eine Zierde des Palmengartens bildet. Sehr zu Statten kam für die Entwässerung des ganzen Grundstücks und seiner Baulichkeiten der Umstand, daß an der einen Längsseite des Gartens die tiefliegende südliche Vorfluthschleuse vorbeiführt. Einer früher möglichen Ueberschwemmung des vorderen Theils des Gartens, des sog. Ritterwerders, ist durch Dammanlagen genügend vorgebeugt worden. Zum Eingang an der Plagwitzerstraße führen 4, zu dem an der Frankfurterstraße 3 Linien der elektrischen Bahn die Besucher des Platzes aus dem Inneren der Stadt. Die Einfriedigung längs beider Straßen hat eine verhältnismäßig einfache Gestalt, für die Einfriedigung der Längsseiten ist sehr glücklich Drahtzaun gewählt, der den Blick aus dem Garten in weite Ferne ermöglicht und somit den Garten noch viel ausgedehnter erscheinen läßt, als er thatsächlich schon ist. Nimmt man seinen Weg durch den Palmengarten von der Plagwitzerstraße aus, was rathsam ist, so durchschreitet man zunächst den Ritterwerder. Von da gelangt man über eine nach dem Moniersystem errichtete schmucke neue Elsterbrücke, deren vier Pfeiler an jedem Ende mit zwei Kinderfiguren, vom Bildhauer Mágr lebenswahr in Savonnièrestein ausgeführt, versehen sind. Zwei weitere, doch kleinere Monierbrücken führen nebst einer Holz- und einer niedrigen Steinbrücke über den großen Teich, an dessen Ende man einen künstlichen Berg mit Grottenanlagen gewahrt und an dem sich auch ein als Parkhaus sich dem landschaftlichen Charakter glücklich anpassendes Maschinengebäude und ein zur Benutzung beim Eissport heizbares Gondelstationsgebäude befinden. Vor diesem Gebäude sieht man 6 Gondeln, links von den Brücken den Leuchtspringbrunnen. Nachdem wir die Brücken des „großen See“ überschritten haben, gelangen wir zu dem imposanten Hauptgebäude, das eine Grundfläche von 3280 Quadratmeter einnimmt. Hiervon kommen auf das Palmenhaus 1280 Quadratmeter, auf das Gesellschaftshaus 2000 Quadratmeter. Die eigentliche Grundfläche des Hauptsaales beträgt ohne die Galerien 720 Quadratmeter, die Galerien enthalten 360 Quadratmeter benutzbare Fläche. Der Restaurations-Nebensaal ist 200, der Speisesaal 230, der Nebensaal am Haupttreppenhaus 180 Quadratmeter groß. Außerdem sind noch Terrassen im Freien, vom Galeriegeschoß aus zugänglich, vorhanden, die 340 Quadratmeter umfassen. Die lichte Höhe des Hauptsaals beträgt 15 Meter. Dieser Saal, dem das Tageslicht drei modern verglaste gewaltige Rundbogenfenster zuführen, mit seiner Kassettendecke in Altbronze und seinen anmuthigen figürlichen Bogenzwickelmalereien macht einen ebenso vornehmen wie gefälligen Eindruck und wird durch vier Kronleuchter und reichliche Wandbeleuchtungen elektrisch beleuchtet, doch fehlt auch Gas (als Nothbeleuchtung) nicht. Geheizt werden die Räume mittels Dampf, z. B. mittels Dampfluftheizung in sehr praktischer Weise, wie auch sonst aus das Praktische in diesem Garten und in seinen Baulichkeiten gleichermaßen wie aus das Schöne die weitestgehende Rücksicht genommen und der Kern der vier hohen Treppenhausthürme durch Einlegung der großen Ventilations- und Rauchkanäle geschickt benutzt worden ist. Durch eine je 15 Meter breite und hohe Spiegelglaswand von dem Gesellschaftshaus, das im Stil der modernen Renaissance gehalten ist, getrennt ist das Palmenhaus mit seiner einfachen, aber zweckentsprechenden Verglasung des Oberlichtes und im Hintergrund nach dem großen See zu mit einem geschmackvollen grottenartigen Aufbau, der dem ganzen Palmenhaus einen überaus wirksamen Abschluß giebt. Unter den zahlreichen Palmen sind natürlich die verschiedensten und seltensten Arten vertreten. Oberhalb der Grotte schließt die hintere Wand des Palmenhauses gleichfalls ein mächtiges Rundbogenfenster ab, unterhalb dessen übrigens nach außen hin, von Lehnert‘s Meisterhand geschaffen, zur Versinnlichung der vier älteren Welttheile Amerika, Afrika, Asien und Europa die sitzenden Figuren eines Indianers, einer Negerin, eines Chinesen und einer Europäerin angebracht sind. Dem Hauptgebäude sind ferner auf dessen einer Längsseite grünbewachsene Terrassen mit reicher Sitzgelegenheit vorgelagert, von denen man über den großen Concertgarten mit seinem rotundenförmig gebauten Orchester wie auf den ganzen Park einen schönen Ueberblick hat. Auf der entgegengesetzten Längsseite des Hauptgebäudes befindet sich ein Kesselhaus und Maschinengebäude, hinter dem Hauptgebäude, in der Richtung nach der Frankfurterstraße zu, ein Orangeriegebäude. Auch für andere, mehr praktischen Zwecken dienende Baulichkeiten ist ausreichend gesorgt und die Gebäude des alten Kuhthurms zweckmäßig zu einer Nebenrestauration mit besonderem kleinen Concertgarten umgewandelt. Die Beleuchtung des Palmengartenareals, sowie der Gebäude erfolgt durch 120 Bogen- und 1000 Glühlampen. Die Baukosten werden sich voraussichtlich auf 1.600.000 Mk. stellen. Dafür ist aber auch etwas eigenartig Schönes geschaffen worden, wie es wenige Städte in ähnlicher Weise zu bieten vermögen. – Die feierliche Eröffnung vollzog sich in Gegenwart der Spitzen der kaiserl. und königl. Behörden, der städtischen Körperschaften, der offiziellen Vertreter des Handels- und Gewerbestandes, der Kunst und Wissenschaft und zahlreicher geladener Bürger der Stadt. Auf der Galerie des Festsaales hatte ein reicher Damenflor Platz genommen. Die Feier wurde mit dem Vortrag des ambrosianischen Lobgesanges durch die vom königl. Musikdirektor Walther geleitete Kapelle des 8. Infanterie-Regiments Nr. 107 eröffnet. Zunächst nahm der Vorsitzende des Aufsichtsraths der Aktiengesellschaft „Leipziger Palmengarten“, Herr Geh. … Weiterlesen