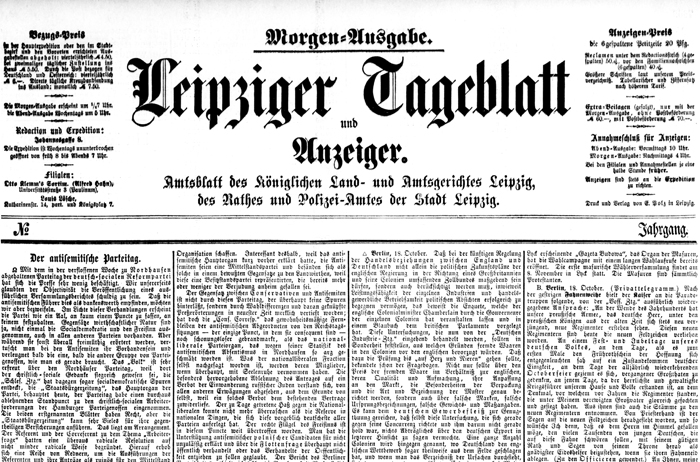

Aus der Presse – Palmengarten Gestaltungswettbewerb

Mit der Ausschreibung von Plänen auf dem Wege des öffentlichen Wettbewerbs ist nunmehr das Unternehmen des Leipziger Palmengartens in das erste Stadium seiner Verwirklichung getreten. Wenn damit auch das Werk an sich vorläufig noch nicht in die Erscheinung tritt, so wird es wenigstens schon insofern ein ideales Fundament erhalten, als ihm von berufener künstlerischer Seite … Weiterlesen