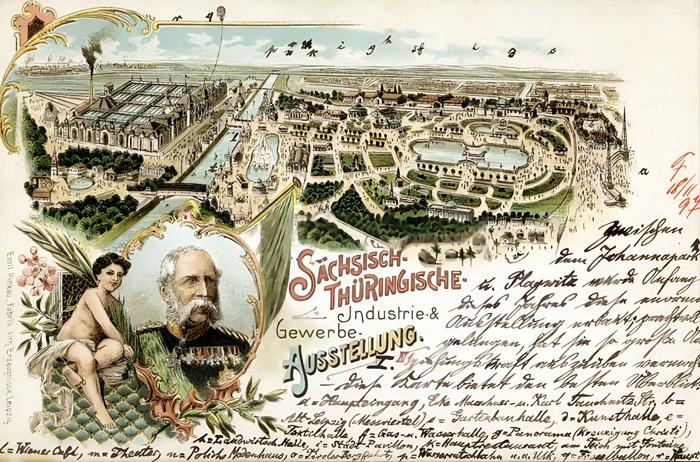

Ein Blick in die Literatur – Der Palmengarten zu Leipzig

Im Westen der alten Lindenstadt Leipzig, dicht vor den Stadtteilen Lindenau und Plagwitz, ist auf dem früheren Kuhturmgrundstück und dem angrenzenden Waldgebiet am 29. April d. J. der Leipziger Palmengarten eröffnet worden. Wenn wir durch den südlichen der beiden Zugänge, von der Plagwitzer Straße her, in die rund 200 000 qm umfassende Anlage eintreten, befinden wir uns in schattigem Waldparke, aus dem wir auf einer Brücke über die Elster in den eigentlichen Palmengarten gelangen. Links führt der Weg auf einen Hügel hinauf, von dem wir einen überraschend schönen Anblick genießen. Unter weiser Ausnutzung der zu Gebote stehenden Mittel hat die Kunst des Gärtners ein Landschaftsbild hervorgezaubert, das mit allen Reizen der Natur ausgestattet ist. Vor uns dehnt sich ein blinkender Weiher, über dessen schmale Ausläufer sich zierliche Brücken spannen und der von weiten samtenen Rasenplänen umrahmt ist, die mit buntem Gehölz und formschönen Koniferengruppen umsäumt sind. Hier und dort schiebt sich ein malerischer Pavillon dazwischen, und aus dem Hintergrund grüßt das hohe Gesellschafts- und Palmenhaus wie ein Schloß zu uns herüber. Von dem Hügel, dessen Inneres eine Felsgrotte bildet, rauscht ein Wasserfall in den Weiher hinunter. Grotte und Wasserfall erglänzen bei Einbruch der Dunkelheit in elektrischem bunten Lichte. Ein anziehendes Schauspiel bietet die Leuchtfontäne dar, die aus der Mitte des Weihers ihre mächtigen Wassergarben emporschleudert, deren wechselvolles Spiel am Abend in märchenhafter Farbenpracht elektrisch erstrahlt. Im Sommer werden sich Gondeln mit fröhlichen Menschen auf dem Wasserspiegel schaukeln und im Winter, wenn „vom jungen Froste die Bahn ertönt“, werden der Jugend rotwangige Scharen auf sausendem Stahlschuh über die blanke Eisfläche dahingleiten. Promenadenwege führen, wenn wir uns rechts halten, nach dem Rosengarten, in dem die Königin der Blumen in allen möglichen Spielarten durch Farbenpracht und Duft Sinne und Herz erfreuen wird. Wir gelangen an einem Turn- und Spielplatze für die Jugend vorüber zu den Frühbeetanlagen und Gewächshäusern für Palmen- und Warmhauspflanzen sowie zur Vermehrung und Anzucht von Teppichbeet- und Gruppenpflanzen. In eine dieser stillen Werkstätten des Gärtners schauen wir beim Vorüberschreiten hinein. Da drinnen geht es ziemlich bunt zu. Tausenden farbiger Pflänzchen wird hier im warmen feuchten Sande auf die Wurzeln geholfen. Es ist das Atelier, in dem der Gartenkünstler seine Farben mischt, mit denen er die herrlichsten Teppichgemälde ausführt. Doch nun wieder weiter! Indem wir Verwaltungs- und Restaurationsgebäude rechts liegen lassen, gelangen wir durch den Konzertpark hinüber zum Glanzpunkt der ganzen Anlage, dem von breiten Terrassen umgebenen und mit vier Türmen geschmückten Gesellschafts- und Palmenhaus. Wenn wir es von Osten, Norden oder Westen betreten, gelangen wir in kleinere geschmackvoll dekorierte Säle für Restaurations- und Gesellschaftszwecke, deren Ausgänge nach innen zum großen Konzertsaal führen. Dieser wird durch drei mächtige mit Glasmalereien versehene Bogenfenster erhellt, unter denen breite Galerien hinlaufen. Die Wände ziert reicher plastischer und malerischer Schmuck, welcher die Tages- und Jahreszeiten versinnbildlicht, und von der bronzefarbenen Decke hängen vier mächtige Kronleuchter herab. Im Süden grenzt an den Saal das Palmenhaus an, das auf einer Fläche von 1276 qm aus Eisen und Glas erbaut ist und in der Höhe 22 m mißt. Beide sind nur durch eine Glaswand voneinander getrennt, durch welche man diese Wunderschöpfung betrachten kann. Wir treten durch eine der seitlichen Pforten, die uns hineinführt in die mit Ueppigkeit emporschießende südliche Pflanzenwelt. Ein heilig ernstes Gefühl überkommt uns, und mit Bewunderung schauen wir zu den „Königinnen des tropischen Urwaldes“ auf. Die Fächerpalmen – Chamaerops, Latania, Corypha u. a. – breiten ihre mächtigen Wedel wie ein undurchdringliches tiefgrünes Schutzdach über uns aus und erinnern daran, daß aus der Aehnlichkeit ihrer Blätter mit der flachen menschlichen Hand (palma) der Name für die gesamte Pflanzenfamilie hergeleitet ist. Die Gattung Rhapis, eine Bewohnerin Ostasiens, bildet mit ihren rohrähnlichen Stengeln undurchsichtige Dickichte, und die schlanke Kokospalme, „deren nützliche Anwendungen zahlreicher sein sollen als die Tage im Jahre“, strebt kerzengerade zur Höhe empor. Mitten am Stamme einer Areca sind soeben die zwei kahnförmigen Hüllblätter aufgesprungen und der dicht mit lila rötlichen Blüten besetzte vielverzweigte Kolben ist zum Vorschein gekommen. Leichtblättrige Bambusse und baumartige Farren mischen sich unter die hohe Gesellschaft, die dadurch nicht an Ansehen verliert. Der sanft geneigte Boden ist mit Lycopodium dicht bepflanzt, und von diesem leuchtend grünen Moosteppich heben sich unter Gruppen schöner Blattpflanzen verschiedene Musa-Arten wirkungsvoll ab. Eine Quelle plätschert von Stein zu Stein, und aus einem Bassin, auf dem allerlei Wasserpflanzen schwimmen, steigt ein Springbrunnen lustig empor. Von einer malerisch dekorierten Felsgrotte an der südlichen Wand, durch die eine Thür ins Freie führt, grüßt die Sagopalme (Cycas) herab, aus deren gedrungenem schuppigen Stamm sich eine dichte Krone erhebt. Einen großartigen Anblick gewährt die majestätische Dattelpalme, Phoenix genannt, die allen feindlichen Einflüssen zum Trotz sich stets von neuem verjüngt. Sie genoß schon frühzeitig bei den Arabern göttliche Verehrung. Ihre gefiederten Blätter sollen Jesus Christus bei seinem Einzug in Jerusalem zum Zeichen der Huldigung auf den Weg gestreut worden sein, und heute noch werden sie in südlichen Ländern am Palmsonntag in diesem Sinne zu religiösen Feierlichkeiten gebraucht. Dort fällt auch eine Sabal durch ihre großen mattglänzenden fächerförmigen Blätter auf, hier die im Lande der Antipoden heimische gefiederte Kentia durch eleganten Wuchs, und noch viele andere herrliche Gewächse der heißen Zone entzücken das Auge durch ihre Schönheit und Eigenart. Wir haben uns so in den Anblick dieser prachtvollen Naturgebilde vertieft, daß wir uns nur schwer von demselben losreißen. Und so wird es auch anderen Besuchern ergehen und damit die hohe Aufgabe der schönen Schöpfung erfüllt werden: des Menschen Liebe zur Natur zu stärken, seinen Sinn für das Erhabene, Schöne empfänglicher zu machen, sein Wissen zu bereichern und ihm Erholung an Leib und Seele zu verschaffen! Von Max Hartung Der Palmengarten zu Leipzig, in: Die Gartenlaube 1899. Leipzig. Heft 11, S. 340 ff.