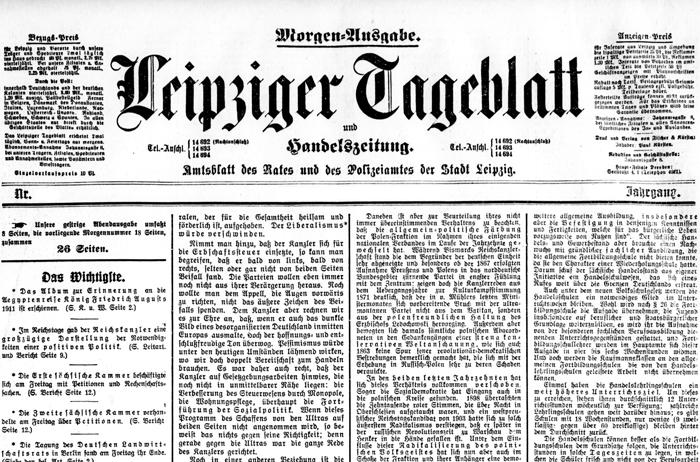

Aus der Presse – Park Meusdorf wird zum Luna-Park umgestaltet

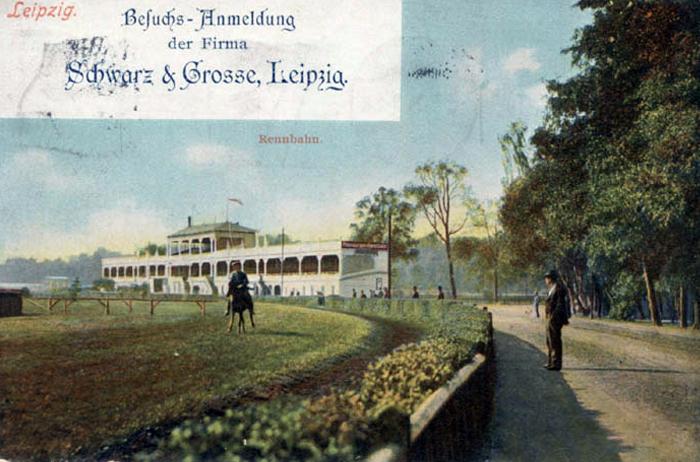

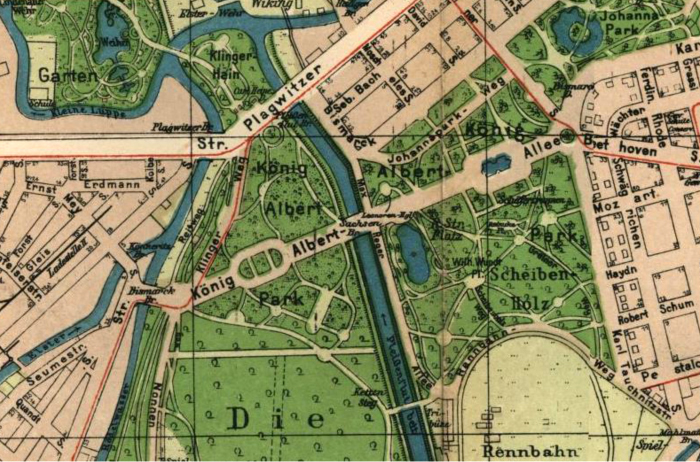

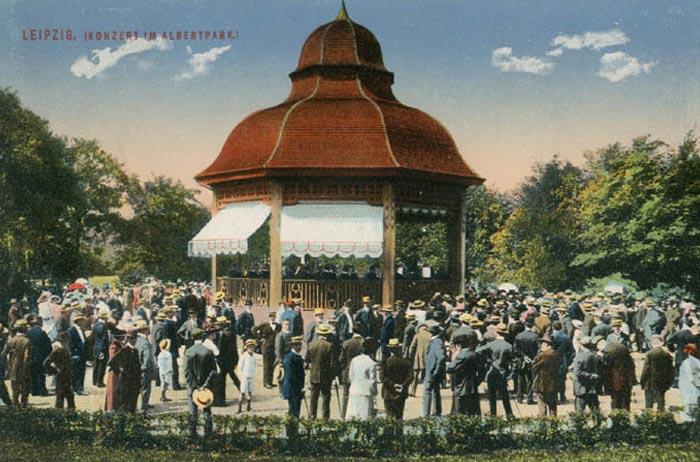

Ein Leipziger Lunapark. Den gibt es zwar noch nicht, aber es wird nicht mehr lange dauern, dann wird Leipzig einen solchen Lunapark haben, auf den es stolz sein darf. Hinter dem Völkerschlachtdenkmal nämlich, im Park Meusdorf, wird dieser Lunapark entstehen. Herr Julius Guthardt, der jetzige Besitzer von Park Meusdorf und bestens bekannte Wirt des Lehrervereinshauses in der Kramerstraße, hat mit der Umgestaltung des Etablissements Park Meusdorf bereits begonnen, und wenn diese Umgestaltung in etwa drei Wochen beendet sein wird, kann man mit Fug und Recht von einem Leipziger Lunapark sprechen. Schon jetzt zeigt sich, was dort entstehen wird. 30 000 Menschen wird das Riesenetablissement in Zukunft aufnehmen und bewirten können und allein für 10 000 Personen sind bei ungünstiger Witterung überdachte Räume vorhanden. Die Gaststube im alten Gebäude ist schon jetzt fertig und macht in ihrer neuen Dekorierung einen sehr anheimelnden Eindruck. In der ersten Etage soll der alte Tanzsaal zu einer niedersächsischen Bauernstube und somit zu einem gemütlichen Kneiplokal umgestaltet werden. Vom Parkeingang links werden die Kassenräume, rechts ein Postamt und eine Sanitätswache Platz finden. In der Ostfront des Grundstücks entsteht ein großer Musikpavillon für die Militärkonzerte, die vom Frühjahr ab im Park Meusdorf geboten werden. Der Riesentanzsaal wird um 464 qm vergrößert und wird dann der größte Tanzsaal Deutschlands werden. Seine innere Dekoration — die Wände zeigen unten ein schlichtes graues Paneel und darüber ein leuchtendes Gelb, zu dem das goldgelbe Gewebe, das unter dem Dache ausgespannt ist, und das völlig in Dunkelblau gehaltene Orchester, eine geschmackvolle Farbenkomposition geben. Hinter dem Tanzsaal ist das neue Weinfoyer bereits fertiggestellt. Ein lauschigeres Plätzchen zum Erholen während der Tanzpausen kann man sich kaum denken. Grünes Linoleum bedeckt den Fußboden, die Wände zeigen über einem gelben Paneel glattweiße Flächen, die nach oben durch goldene Lorbeer-Girlanden abgeschlossen sind. Durch farbenprächtige künstliche Weinspaliere sind lauschige Nischen geschaffen, in denen bequeme weiße Korbsessel zum Sitzen laden. Der Theatersaal wird von einem völlig abgeschlossenen Gesellschaftsgarten umgeben werden, an dessen südlicher Ecke die Rostbratwurstbraterei ihren Stand finden soll, während an der nördlichen Seite eine Außenküche mit Schlächterei, eigener Bäckerei, einem großen Bier-Büfett und Kaffeeausgabe ihren Platz finden wird. Die nördliche Ecke sollen große Schuppen füllen, die für 60 Wagen und Autos Unterstand bieten. Vielleicht aber das Eigenartigste und Anziehendste des neu entstehenden Riesen-Etablissements wird der Kinderspielplatz. Hier wird nicht nur dem Spiel die Hand geboten, sondern eine mustergültige, der wertvollen körperlichen Betätigung der Jugend gewidmete Anlage geschaffen. Vier Karussells, die modernsten Turn- und Sportgeräte sollen hier den Kindern Unterhaltung und körperliche Bewegungsmöglichkeit bieten. Um den Spielplatz wird eine Reitbahn für Eselreiten und um diese eine abgeschlossene Fahrbahn angelegt, auf der in kleinen Korbwagen mit Schottland-Ponys Spazierfahrten unternommen werden — alles für 10 Pfennige —. Neben dem Kinderspielplatz entstehen zwei ganz neue Hallen für 2500 Personen. Diese Hallen find verbunden durch eine Ueberbrückung, auf der eine zweite Militärkapelle auch in diesem Teil des Parkes für musikalische Unterhaltung besorgt sein muß. Besonders hervorzuheben ist noch, daß das ganze Riesenetablissement eine neue eigene Kläranlage und eine neue Anlage für eine feenhafte Beleuchtung erhalten hat. In sanitärer Hinsicht dürfte Park Meusdorf vorbildlich sein, und das zuvor Gesagte deutet an, daß dieses Riesenvergnügungsetablissement einzig dastehen dürfte und eine Zierde Leipzigs sein wird. Ein Leipziger Luna-Park, in: SLUB Dresden. Leipziger Tageblatt und Handelszeitung. Sonntagsausgabe vom 13. November 1910, S. 13.