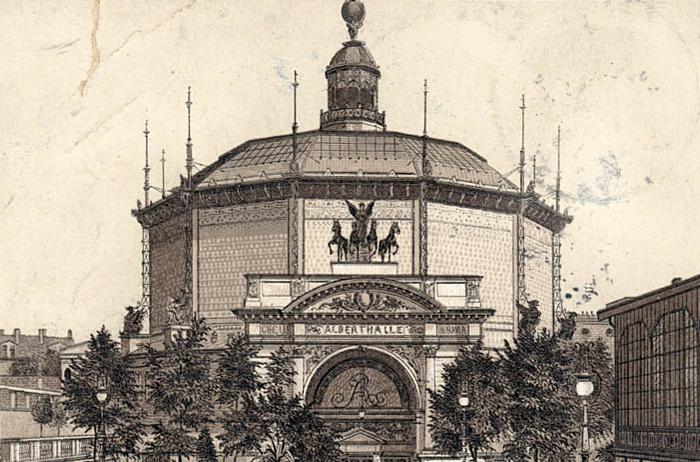

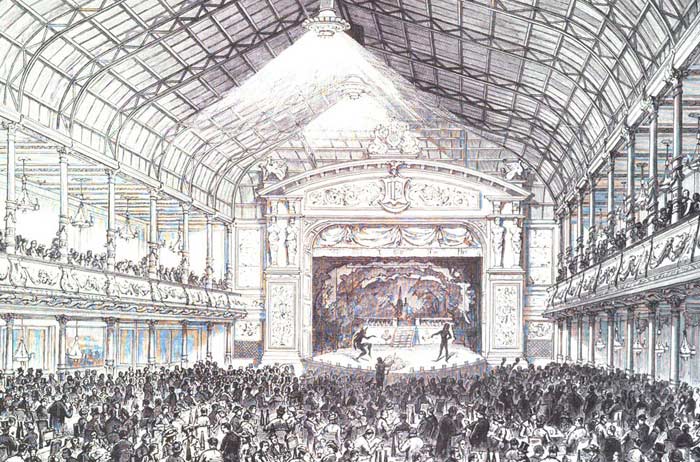

Wir haben von Zeit zu Zeit unseren Lesern Kenntnis gegeben von den großartigen Umgestaltungen, an denen in unserem größten und vornehmsten Vergnügungs-Etablissement, im Krystallpalast, seit länger als Jahresfrist gearbeitet wird. Waren wir schon früher auf Grund der genialen Entwürfe zu den Neubauten im Stande zu behaupten, daß mit deren Verwirklichung Leipzig eine Sehenswürdigkeit allerersten Ranges, wie sie in Deutschland kaum zum zweiten Male gegenwärtig vorhanden sein dürfte, erhalten würde, so können wir heute, wo das neue Unternehmen greifbare Gestalt angenommen hat und sich in seinem außerordentlichen räumlichen Umfange, in seinem äußeren und inneren Glanze fast vollendet dem Auge darstellt, der Freude darüber Ausdruck geben, daß in unserer Stadt etwas geschaffen worden ist, um das uns viele andere Großstädte beneiden dürften. Der neue Circusbau im Krystallpalast, an dessen mächtigem Portal mit goldenen Buchstaben der Name „Albert-Halle“ prangt, ist nun soweit fertig, daß seine festliche Eröffnung bestimmt für den 1. Osterfeiertag, den 10. April, in Aussicht genommen ist. Zur Stunde wird allerdings von einem halben Tausend Menschen, welche den verschiedensten gewerblichen Berufen angehören, noch fieberhaft an der Vollendung des großen Neubaues gearbeitet, und das Ganze glich heute, als wir ihm einen Besuch abstatteten, der Thätigkeit eines Ameisenbausens, indessen der energische Wille, welcher zu dieser Schöpfung den Impuls gegeben hat, und die Tüchtigkeit der ausführenden Kräfte bürgen dafür, daß der Eröffnungstermin pünctlich eingehalten werden wird. Es ist nicht unsere Absicht, heute schon eingehende Schilderung des Neugeschaffenen zu geben, dazu wird in den Tagen vor der Eröffnung die rechte Zeit sein. Wir beschränken uns daher lediglich auf einige allgemeinere Mittheilungen, welche soweit das nöthig ist, den Gesammtcharakter des neuen Baues erkennen lassen. Der Circus oder die „Albert-Halle“ besteht aus zwei Haupttheilen, aus dem gewaltigen Circus- und Concertraum und aus dem im Kuppelbau darüber befindlichen Ausstellungsraum, der von Meisterhand hergestellten, bereits mehrfach erwähnten Dioramabilder. Macht die Albert-Halle schon durch ihre äußeren edlen und stilvollen Formen einen gewinnenden und imposanten Eindruck, so ist der Anblick des großen inneren Raumes, wenn man durch das Portal und das Foyer im denselben tritt, durch seine riesenhaften Dimensionen und die geschmackvolle Eleganz, die überall entwickelt ist, geradezu ein überwältigen, denn Nirgends beeinträchtigt eine Säule oder irgend etwas Anderes den vollen Ausblick und in diesem Umstande, daß der Riesenraum vollständig ohne Säulenbildung ist, liegt hauptsächlich die großartige Wirkung auf das Auge. Dazu tritt die glänzende Erscheinung der mit prächtigen Malereien verzierten, ringsherum nach dem Mittelpunct in der Höhe schräg aufsteigenden Decke und die elegante Ausstattung der verschiedenen Sitzreihen, die sich in üblicher Art amphitheatralisch erheben und überall bequeme Zugänge haben. Insonderheit die Logen gewähren einen vorzüglichen Aufenthalt, doch auch die anderen Ränge stellen das, was bisher in den aus Holz gebauten Circus geboten war, bedeutend in den Schatten. Die Hauptsache aber ist, daß nunmehr durch die völlig massive Bauart – die Albert-Halle besteht nur aus Stein und Eisen – jede Feuersgefahr für das Publicum ausgeschlossen ist. Bei der Benutzung der Albert-Halle zu Circuszwecken sind 3500 Plätze vorhanden, während dieselbe bei großen Concerten und dergleichen, wo der Manegeraum zu ebener Erde mit dazu verwendet werden kann, 4000 Personen bequem Unterkunft darbietet. Als sehr vortheilhaft müssen wir ferner die Einrichtung des Foyers, welches gegen Zug vollständig geschützt ist, und das Vorhandensein eines genügend großen Buffetsaales bezeichnen. Die Erwärmung sämmtlicher Räume geschieht, wenn sie nöthig ist, durch Dampfheizung nach einem bewährten System, die Beleuchtung durch elektrisches Licht, zu dessen Erzeugung eine neue Dampfmaschine von 180 Pferdekräften in einem besonderen Maschinenraum ausgestellt ist. Große Sorgfalt ist auch auf die Herstellung und Einrichtung der Pferdestallungen verwendet worden, die dem kostbaren Material an Pferden, welches in sie eingestellt wird, in jeder Beziehung Sicherheit gegen Gefahren bieten dürfte. Um weiter zu illustriren, wie umfangreich die Räume der Albert-Halle sind, führen wir an, daß besondere Säle für das Balletcorps, für die Anfertigung der Garderobe der auftretenden Künstler und Künstlerinnen, für Restaurationszwecke ec. vorhanden sind. Auch die Räume im bisherigen Krystallpalast haben vielfache Umgestaltung erfahren und erwähnen wir in dieser Beziehung vor Allem die beiden großen Eingänge zur Albert-Halle, welche von der Vorderfront, von der Wintergartenstraße aus, geschaffen worden sind. Die nicht leichte Aufgabe, einen bequemen und vortheilhaften Zu- und Abgang der Massen von Menschen, welche die Albert-Halle besuchen werden, ist durch die breiten und mächtig langen Colonnaden, welche von der Straße aus links und rechts dahin führen, in glücklicher Weise gelöst. In die Colonnaden sind Geschäftslocale eingebaut, ähnlich denjenigen in den Passagen in der inneren Stadt, und man wird daselbst Mancherlei, wie Cigarren, Blumen, Handschuhe und dergleichen mehr kaufen können. Rechts und links von der Albert-Halle laufen in der Höhe eines Stockes große Plateaus aus, welche im Sommer angenehmen Aufenthalt zum Anhören der Garten-Concerte darbieten werden. Der Krystallpalastgarten selbst ist größer als früher geworden und wird für seine Zwecke zur rechten Zeit von tüchtiger, fachverständiger Hand in Stand gesetzt werden. Um eine unterbrochene Circulation nach der Albert-Halle zu ermöglichen, ist die große Musikhalle im Garten etwas weiter vorgerückt worden und erstreckt sich die linksseitige Parterre-Colonnade hinter dieser Halle direct bis zur Albert-Halle. Für die Kegelgesellschaften wird die Notiz von Interesse sein, daß im Krystallpalast nunmehr sechs vorzügliche Kegelbahnen, welche sämmtlich den Ansprüchen der Neuzeit gemäß eingerichtet sind, sich vorhanden finden. Kein Geringerer als der Altmeister Renz wird mit seiner Elitetruppe am Ostersonntag den Circus in der Albert-Halle eröffnen und wie wir vernehmen, sind von ihm aus Anlaß des festlichen Ereignisses ganz besonders glänzende Zurüstungen getroffen. Es ist lange Zeit her, daß dieser berühmte Vertreter der Reitkunst mit seiner Gesellschaft nicht nach Leipzig gekommen ist – mit um so größerem Interesse wird daher seinem Auftreten in dem neuen glänzenden Hause entgegengesehen werden können. Dem Krystallpalast aber und der neuen Albert-Halle rufen wir schon heute aus Anlaß dessen, was sie dem Publicum darbieten werden, ein fröhliches „Glück auf!“ zu. Die neue Albert-Halle, in: SLUB Dresden. Leipziger Tageblatt und Anzeiger. Sonntagausgabe vom 27. März 1887, S. 1729.