Musikdirektor Gustav Sabac-el-Cher in Leipzig – Dirigent

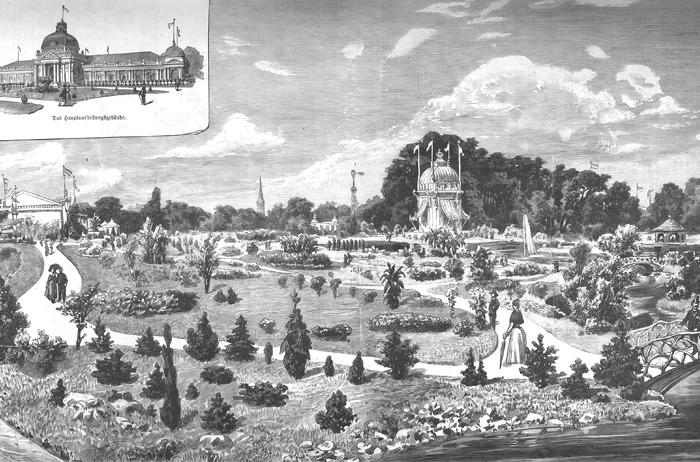

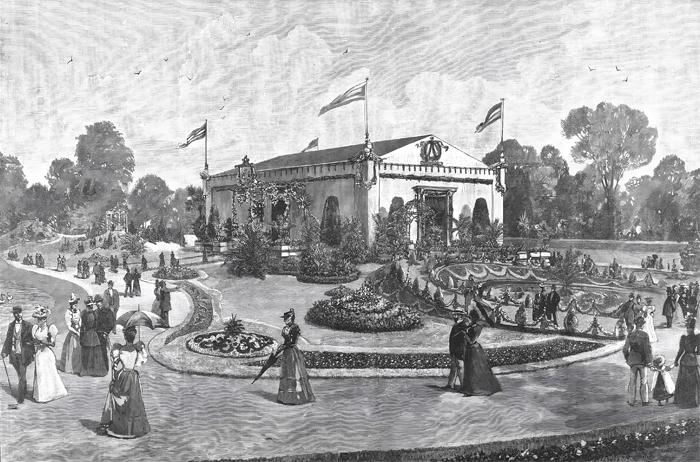

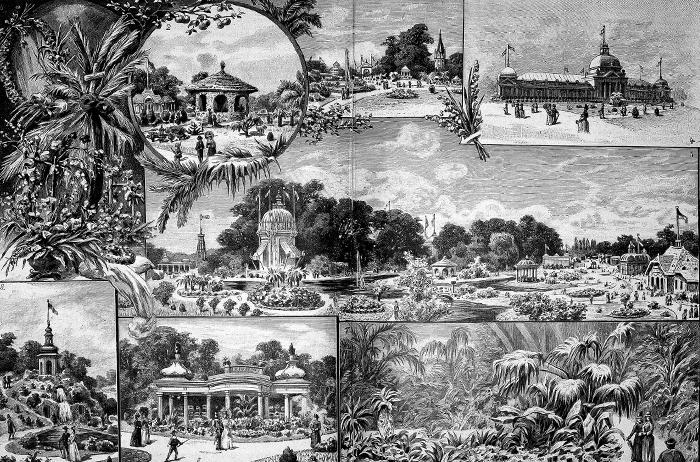

Vom nächsten Sonntag, den 1. August, ab wird neben den bewährten hiesigen Capellen das Musikcorps des 1. ostpreußischen Grenadier-Regiments „König Friedrich III.“ Nr. 1 aus Königsberg i. Pr. auf dem Ausstellungsplatz concertiren. Der Capelle geht ein ganz vorzüglicher Ruf voraus und soll dieselbe über ein ungewöhnlich reiches Repertoire verfügen. Ein ganz besonderes Interesse dürfte aber der Dirigent des Musikcorps, Herr G. Sabac el Cher, selbst erwecken, weil er der erste und einzige schwarze Capellmeister der deutschen Armee ist. Er ist der Sohn eines *POCs, welchen Prinz Albrecht von Preußen am Hofe des Vicekönigs von Egypten kennen gelernt und als Kammerdiener nach Berlin gebracht hatte. Mit Ausnahme seiner schwarzen Hautfarbe erinnert jedoch nichts mehr an die afrikanische Abstammung des Königsberger Musikdirektors, er gilt vielmehr als ebenso schneidiger Soldat, wie vorzüglicher Musiker, der mit seiner wohlgeschulten Capelle stets Beifall und Anerkennung findet. Es ist deshalb auch anzuerkennen, daß uns der Festausschuß mit diesem vielversprechenden Musikcorps und seinem interessanten Dirigenten bekannt macht. [1] Wie schon angekündigt, beginnt am Sonntag, den 1. August, das Musikcorps des 1. ostpreußischen Grenadier-Regiments „König Friedrich III“ Nr. 1 aus Königsberg unter seinem schwarzen Dirigenten, dem Musikdirector G. Sabac el Cher, seine Concerte auf dem Ausstellungsplatze. Die anerkannt vorzügliche Capelle wird zwei Theile ihres auserwählten Programms im Pavillon beim Café und zwei Theile in dem neben dem Hauptrestaurant befindlichen spielen. Es steht zu erwarten, daß die wohlgeschulte Capelle wie überall so auch hier reichen Beifall und wohlverdiente Anerkennung finden wird. [2] Sabac el Cher. Dies ist der Name des einzigen schwarzen Kapellmeisters, den die deutsche Armee besitzt. Er steht an der Spitze des Musikcorps vom königl. Preußischen Grenadierregiment König Friedrich III. (1. ostpreußisches) Nr. 1, das zu Königsberg i. Pr. garnisonirt. Die Kapelle spielte im Juli d. J. auf der Internationalen Kunstausstellung zu Dresden und fand für ihre vortrefflichen Leistungen stets lebhaften Beifall der Zuhörer. Ihr Kapellmeister, ein sehr hübscher Mann, fesselte natürlich das Interesse des Publikums in besonderem Grade. Sabac el Cher ist von Geburt ein Deutscher. Sein Vater stammte aus Unterägypten und war als Kind am Hofe des Vicekönigs von Aegypten in Kairo zur Erziehung. Dort lernte ihn Prinz Albrecht von Preußen, ein Bruder Kaiser Wilhelm’s I., kennen, der ihn nach Berlin brachte, wo er sich mit einer Berlinerin verheirathete und im Hofhalt des genannten Prinzen das Amt eines Silberverwalters übertragen erhielt. Im Jahre 1867 beschenkte ihn seine Gattin mit einem Sohn, der bis zum 14. Jahre in die Bürgerschule ging und bereits im 8. Lebensjahre die Violine zu spielen begann. Von 1881 bis 1885 besuchte er ein Musikinstitut zu seiner weitern Ausbildung und trat in dem zuletzt genannten Jahr bei der Kapelle des königl. preußischen Füsilierregiments Prinz Heinrich von Preußen (brandenburgisches) Nr. 35 in Brandenburg a. d. H. als Hautboist und Soloposaunist ein. Nach mehrjähriger Thätigkeit als solcher besuchte er von 1893 bis 1895 die königl. Hochschule für Musik in Berlin und nahm Unterricht bei den Professoren Joachim, Bargiel, Härtel, Koßleck, Roßberg u. a. Nach gut bestandenem Examen wurde er im letztgenannten Jahr nach Königsberg berufen zur Uebernahme der Dirigentenstelle im 1. Grenadierregiment. Er bekleidet diesen Posten noch heute, und seine Kapelle findet überall, wo sie concertirt, Anerkennung und Beifall. Dies ist in knappen Umrissen die Lebensgeschichte des einzigen schwarzen Kapellmeisters der deutschen Armee. – Dch. [3] Seit wenigen Tagen läßt sich im Parke der Internationalen Kunstausstellung die Kapelle des Grenadier-Regiments „König Friedrich III.“ (1. Ostpreußisches) Nr. 1 aus Königsberg hören und findet allabendlich trotz des für Gartenconcerte leider recht wenig günstigen Wetters Zuspruch und für ihre Vorträge stets reichlichen Beifall. Das Interessanteste an der Kapelle ist für das Publikum jedenfalls der Dirigent Sabac-el-Cher, der einzige schwarze Kapellmeister des deutschen Heeres. Ueber ihn und seine Carriere in Deutschland ist Folgendes bekannt: Sabac-el-Cher wurde 1867 als der Sohn eines gleichnamigen Silberverwalters, welcher lange Jahre im Dienste des verstorbenen Prinzen Albrecht von Preußen stand, geboren. Bis zum 14. Jahre besuchte der Knabe eine höhere Bürgerschule und fing bereits im 8. Jahre an Violine zu spielen. Vom 14. bis 18. Jahre besuchte er ein Musikinstitut und trat 1885 bei der Kapelle des Füsilier-Regiments Nr. 35 als Hautboist ein. Dann besuchte er 1893-1895 die königliche Hochschule für Musik in Berlin und wurde 1895 zur Uebernahme der Dirigentenstelle im 1. Grenadier-Regiment nach Königsberg berufen. Sein Vater stammte aus Unter-Egypten und war als Kind am Hofe des Vice-königs von Egypten in Kairo. Dort lernte ihn Prinz Albrecht von Preußen kennen und brachte ihn nach Berlin, woselbst Sabac-el-Cher eine Berlinerin heirathete. Daß er als Musiker etwas Tüchtiges gelernt hat, beweisen die Leistungen seiner Kapelle, die mit Geschmack und einer für einen Militärkapellmeister beinahe erstaunlichen Ruhe leitet. Das Zusammenspiel ist dabei exakt und von jener straffen Rhythmik, die so charakteristisch für die deutsche Militärmusik ist; Holz und Blech sind gleich gut besetzt, und auch an tüchtigen Solisten scheint es dem Orchester nicht zu fehlen. Die dynamischen Schattirungen werden tadellos herausgeholt, was vorgestern namentlich das Vorspiel zum dritten Akte aus „A basso porto“ von Spinelli bewies, während der Vortrag des Strauß‘ schen Walzers „Wo die Citronen blühen“ durch zarte Uebergänge und seine Pianos überraschte. Die Programme sind ein augenscheinlich in Rücksicht auf ein nicht allzu musikalisch anspruchsvolles Publikum zusammengestellt, da sie meist populäre Musikstücke enthalten; das Fehlen Wagner‘s in der Reihe der Komponistennamen überrascht aber doch etwas, da man heutzutage auf dem Programm jedes Militärconcerts dem Meister von Bayreuth zu begegnen gewohnt ist. Hoffentlich bessert sich bald das Wetter, damit die trefflichen Leistungen Sabac-el-Cher‘s von einem recht zahlreichen Publikum in den nächsten Tagen gewürdigt werden können. [4] There are bandmasters and bandmasters, pretty well the world over. About the most famous of them is Lieutenant „Dan“ Godfrey, supreme over the band of the Grenadier guards. Himself the son and grandson of bandmasters, he has passed the talent on. His three sons are likewise bandmaster. The original Godfrey, Charles by name, led the band of the Coldstream guards in the days before Waterloo, and wielded the baton a matter of forty years. His son and successor, Frederick, conducted for something like twenty years. The third … Weiterlesen