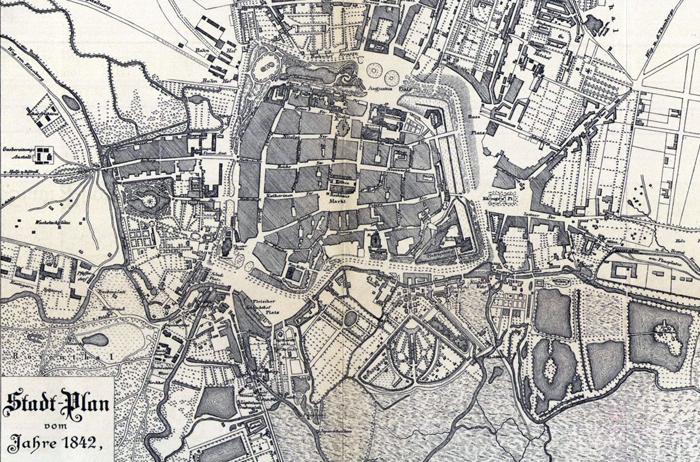

Leipzig im Jahre 1858. Es sind nun 34 Jahre vergangen, seit ich in Leipzig einzog, ein junger Mann aus der Provinz, dem die große Stadt gewaltig imponirte. Ich habe alle die Wandlungen mit durchlebt, die Leipzig allmälig zu dem gemacht haben, was es jetzt ist, aber wir ungeheuer dieselben gewesen sind, dies findet man erst, wenn man sich zurückversetzt in die damalige Zeit und sich im Geiste den Zustand der Stadt von damals vergegenwärtigt. Die Stadt war von ihrem Weichbilde durch eiserne Gitterthore getrennt, die allabendlich, meines Erinnerns um 10 Uhr, gesperrt wurden; eine Ausnahme machte das Rosenthalthor, das man schon um 9 Uhr schloß und die Verspäteten waren genöthigt, über den Trockenplatz hinter Bonorand und einen Holzsteg nach dem Pfaffendorfer Weg zu gehen, der zwischen einer Hecke und der Parthe, gegenüber dem schönen Keil’schen Garten, nach dem Gerberthor führte. Dieses Gerberthor war der einzige Ausgang nach Norden; es schloß das Nordviertel ab, welches allerdings auch nur aus der Gerberstraße, welches allerdings auch nur aus der Gerberstraße, der sogenannten Neuen Straße, einer kurzen Sackgasse, jetzt der obere Theil der Nordstraße, und der Packhofplatz gebildet wurde. Außerdem gehörte noch dazu die Blaue Mütze mit dem Wiener Saal und eine Anzahl Häuser (Leihhaus, Lagerhof ec.) längs der Promenade, unter denen sich der Leipzig-Dresdner Bahnhof durch mehr als große Einfachheit auszeichnete. Auf dem Packhofplatz stand die eiserne Bude mit der Waage. Das Ostviertel, durch Tauchaer, Dresdner und Hospitalthor abgegrenzt, war verhältnißmäßig am besten ausgebaut; es war bis an seine natürliche Grenzen geführt und zeigte nur noch einige größere Lücken und einen unschönen Platz (Rabensteinplatz), aber desto schönere Gärten. Als erwähnenswerthe Gebäude wären die Brockhaus’sche Officin und das Schützenhaus zu nennen, dessen später gedacht wird. Die Südvorstadt (Windmühlenthor, Zeitzer Thor und Floßthor) bot noch ein wenig anziehenderes Bild. Die meist mit unansehnlichen Gebäuden bebaute Thalstraße führte nach dem Kanonenteich, die Nürnberger Straße war nur in ihren untern Theilen, die Kirchgasse und Bosenstraße hießen, entwickelt; die Windmühlenstraße zeigte noch einige größere Gärten in der Straßenfront. Der Stolz dieses Stadttheils war die Königstraße, während die Johannisgasse, von den älteren Bewohnern Leipzigs wegen des gegenüberliegenden Bettelbrunnens mit Vorliebe noch nach dem früheren Namen Bettelgasse genannt, die Sand- oder Ulrichgasse, die Holzgasse (das Asyl des Trödelmarktes) das Schrötergäßchen, die Windmühlengasse, die Pleißengasse und einige Gäßchen, die noch heute fast unverändert sind, keinen Schmuck desselben bildeten. Die große Lehmgrube hinderte den Ausbau der Stadt nach der einen Seite, aber die Zeitzer Straße bot noch vielen Raum. Links lag die Brems’sche Villa mit ihrem Garten mitten im freien Felde, und gegenüber lagen die Lange’sche Brauerei und das Tivoli getrennt von den weitab liegenden übrigen Häusern durch eine hohe Hecke, die den kahlen, staubigen Floßplatz nach einer Seite begrenzte. Der Floßplatz hatte seinen Namen noch vollberechtigt, denn er wurde von einem Flußarm durchzogen, zu dessen beiden Seiten das geflößte Holz aufgestapelt wurde. In der Zeitzer Straße wurde mir damals das Römische Haus als eine Sehenswürdigkeit bezeichnet; der gegenüberliegende Petersschießgraben, ein Tanzlocal niedrigsten Ranges, war dies weniger. Schimmel’s Gut mit dem Teich (mit der Insel Buen Retiro), dem Tummelplatz für Kahnfahrer und Schlittschuhläufer, der Botanische Garten und Schwägrichen’s Garten waren noch ganz unberührt. Der westliche Stadttheil, nur durch das Frankfurter Thor abgeschlossen, war nach Südwesten begrenzt vom Kuhstrang. Am weitesten vorgerückt war die Weststraße, den Schluß bildeten die Heine’schen Häuser. Die Wiesenstraße war noch in der Bildung begriffen und die Elsterstraße marschirte auf die Schwimmanstalt los, die sich damals zwischen Elster- und Weststraße befand. Die große Funkenburg lag mit ihren dazu gehörigen Häuschen frei und die vom Fluß durchzogene Frankfurter Straße, jetzt Ranstädter Steinweg, hörte mit der kleinen Funkenburg auf. Gerhardt’s Garten mit Restauration, Sommertheater, Schlittschuhteich (von der feinen Welt frequentirt), der Curpromenade und Poniatowskydenkmal wurde viel besucht; das Hahnreihbrückchen, das von da nach dem unverändert gebliebenen Naundörfchen führt, wurde damals wegen der Abkürzung des Weges nach dem Frankfurter Thor vom Publicum viel mehr benutzt als jetzt. Das waren die damaligen Vorstädte; die innere Stadt hat sich natürlich viel weniger verwandelt, da die räumliche Ausdehnung durch die Promenade ausgeschlossen ist. Der Augustusplatz war kurz vor meiner Hierherkunft umgewandelt worden; vielfach hörte man damals mißbilligende Aeußerungen über die Beseitigung der schönen Bäume. Das Museum war im Rohbau fertig, und hinter demselben lagen die sogenannten neuen Anlagen und vor Allem ragte aus diesem in ihrer Kahlheit die Promenadenwarze hervor. Auf der anderen Seite des Augustusplatzes lag der berühmte Schneckenberg mit dem Gellertdenkmal und dem Blick über den Schwanenteich, eine gern besuchte Promenade, für die späteren Abendstunden aber bei der fehlenden Beleuchtung nicht für Jedermann empfehlenswerth. Die Eingänge in die innere Stadt waren offen mit Ausnahme der Südseite, wo das Petersthor noch vollständig erhalten war und in gewissem Sinne eine Zier bildete. Zu diesem führte eine Brücke über den Stadtgraben, dessen Ausfüllung vom Augustusplatz aus begonnen war. Rechts vom Petersthor lag die Peterskirche, das alte Magazingebäude und der Moritzdamm, der mit seinen weinumwachsenen Häuschen sich ganz hübsch ausnahm. Links führte hinter der Pleißenburg die Schloßgasse und die häßliche Schulgasse zum Thomaspförtchen. Der Brühl zeigte in seinem untern Theil ein etwas anderes Bild; das ehemalige Zuchthauspförtchen war zwar durch die eben neu erbauten „Neuen Fleischhallen“ geöffnet worden, aber an der einen Seite lag noch das ehrwürdige Georgenhaus, an der andern die alte Heuwaage. Daß vielfach durch Umbauten das Ansehen der verschiedenen Straßen ein anderes geworden ist, ist selbstverständlich. Industrie gab es in Leipzig und den umliegenden Ortschaften noch herzlich wenig. Einige Buchdruckereien waren schon damals von Bedeutung, während Notendruck und Dampfbuchbinderei nur in je einem kleinen Etablissement betrieben wurde. Eine Spinnerei in Pfaffendorf und eine solche in Eutritzsch, eine kleine landwirthschaftliche Maschinenfabrik ebenda, einige Etablissements, die Farben und chemische Producte erzeugten, und einige Instrumentenbauanstalten von mäßigem Umfang dürften wohl Alles erschöpfen. Einige Versuche mit anderen Fabrikationsartikeln hatten keinen Erfolg gehabt. Leipzig war das Eldorado des Zwischenhandels, daher auch die Messen noch das ganze Geschäft beeinflußten. Man rechnete von einer Messe zur andern und von dem Ausfall der Messen hing für das Gros der Geschäftsleute das Erträgniß des Geschäfts hauptsächlich ab. Mit der Messe begann aber … Weiterlesen