Vision zur Wiederbelebung der Pavillon-Kultur – Ein Kommentar

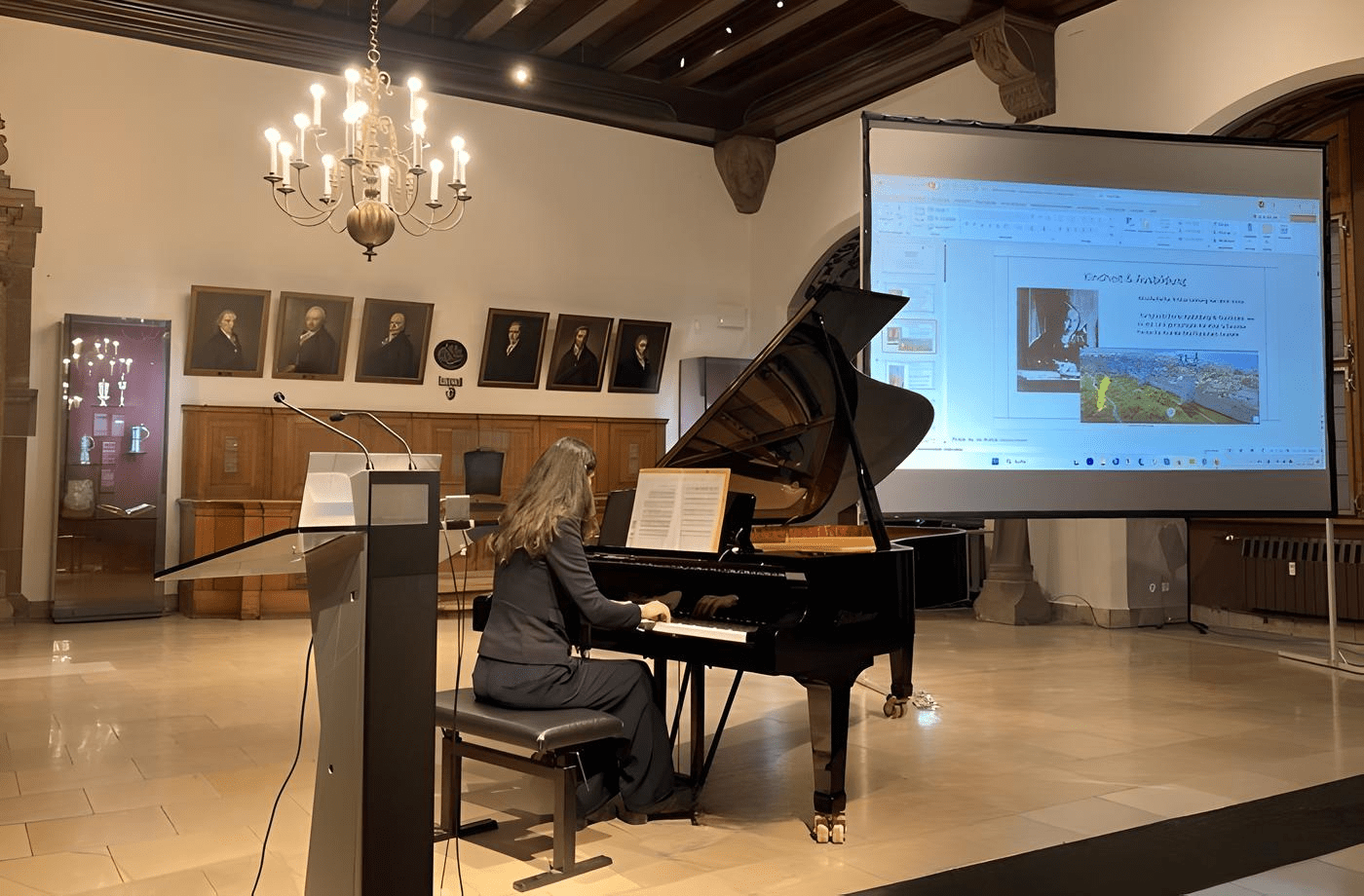

Die Vision von Greta Taubert zur Wiederbelebung der Leipziger Pavillon-Kultur hat bei mir große Zustimmung, aber auch weitere Gedanken ausgelöst. Die Idee, öffentliche Räume wieder stärker als soziale Orte für Begegnung, Kultur und Demokratie zu begreifen, ist wichtig und richtig. Gleichzeitig lohnt sich auch ein Blick auf die Geschichte dieser Bauwerke und auf den heutigen Umgang mit den noch vorhandenen Pavillons in Leipzig. Denn Visionen entfalten ihre Wirkung erst dann nachhaltig, wenn sie mit Verantwortung und Pflege des Bestehenden verbunden werden. Leipzig stand einst in einer Reihe europäischer Städte und Länder mit einer ausgeprägten Pavillon-Tradition – teils in städtischer, teils in privater Regie. Vieles davon ist durch Kriege und strukturelle Umbrüche verloren gegangen. Wer sich mit der Geschichte dieser Bauwerke beschäftigt, erkennt schnell: Die Pavillon-Kultur ist ein europäisches Kulturerbe. In Leipzig ist sie mit der historischen Park- und Gartenkultur eng verbunden, für die diese Stadt in besonderer Weise steht. Man denke an den Palmengarten, den Clara-Zetkin-Park oder andere historische Anlagen. Pavillons sind Teil der gewachsenen Kulturlandschaft, die leider keinen großen Stellenwert mehr in der Stadt haben. In der Galerie sind Bilder vom Palmengarten-Pavillon, der im LVZ-Artikel vom 9. Januar 2026 versehentlich als „Gerhardscher Pavillon im Clara-Zetkin-Park in Leipzig“ betitelt wird. Zwar werden in Städten wie Freiburg, Chemnitz, Krefeld, Hamburg oder Potsdam einzelne Musikpavillons wieder saniert, doch von einem echten Trend kann keine Rede sein. Ganz anders als in England, wo die Pavillon-Kultur als nationales Kulturerbe gilt und der Erhalt und Wiederaufbau von der Bürgerschaft sowie öffentlichen Stellen finanziell und kulturell breit unterstützt werden. Die Leipziger Stadtverwaltung ringt bis heute damit, die noch vorhandenen historischen Pavillons im öffentlichen Raum vor dem Verfall zu bewahren, da sie regelmäßig beschädigt werden. Selbst, wenn diese unter Denkmalschutz stehen. Dazu zählen unter anderem: Der letzte noch erhaltene Pavillon mit einem regelmäßigen Kulturbetrieb ist der Musikpavillon im Clara-Zetkin-Park. Seine Sanierung wurde durch privates bürgerschaftliches Engagement finanziert, getragen wird er seit 2008 durch einen Wirtschaftsbetrieb. Für dieses Engagement gab es 2015 eine Nominierung unter die Top 10 des Deutschen Bürgerpreises. Bemerkenswert ist dabei: Für die öffentlichen Veranstaltungen und Kulturangebote wird kein Eintritt verlangt, von Vandalismus bleibt aber auch dieser nicht verschont. Gerade deshalb sollte das Plädoyer für neue hölzerne Pavillons auch mit einem Aufruf verbunden werden, sich bürgerschaftlich für die bereits existierenden Bauwerke zu engagieren und die Stadt bei deren Erhalt zu unterstützen, damit diese Orte ihre Rolle für Gemeinschaft, Solidarität und Demokratie überhaupt erfüllen können. Ehrlich gesagt fehlt mir ebenso der Hinweis auf einen verantwortungsvollen Umgang mit unserem Kulturerbe. Gerade von Künstlerinnen, Musikern und all jenen, die diese Orte nutzen, wäre zu erwarten, dass sie respektvoll mit den Pavillons umgehen und diese schon aus eigenem Interesse heraus schützen. Die Realität ist leider oft eine andere: Müll, Graffiti und andere Beschädigungen verursachen jährlich erhebliche Kosten. Das ist ein gesellschaftliches Problem, das benannt werden muss. In der Galerie sind Bilder vom unsanierten Musikpavillon (2008), sanierten Gerhardscher Pavillon beide im Clara-Zetkin-Park (2019, Foto: C. Herold) und sanierten Palmengarten-Pavillon (2026, Foto: D. Neumann). Für mich gehört zur Wiederbelebung der Pavillon-Kultur daher zwingend eine öffentliche Debatte über gesellschaftsrelevante Fragen: Pflege- und Erhaltungskosten, Leipziger Park- und Gartenkulturerbe im speziellen, Müllprobleme in öffentlichen Stadt- und Grünanlagen, Vandalismus an Kultur- und Gartendenkmälern, Schutz von klimawirksamen Frei- und Grünflächen und die damit verbundenen Konflikte. Ein Lichtblick ist ein Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2024, der den Oberbürgermeister auffordert, anlässlich des 130-jährigen Bestehens des Palmengartens im Jahr 2029 ein dezernatsübergreifendes Themenprojekt in Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zu prüfen – auch mit Blick auf den Umgang mit diesem Kulturerbe. In dem Jahr wird ebenso der Albert-Park, der heutige Clara-Zetkin-Park, ein 125-jähriges Jubiläum begehen. Es wäre also eine gute Zeit, darüber zu reden. Trotz aller Ergänzungen und punktuellen Einwände befürworte ich diesen Vorschlag, die Leipziger Pavillon-Kultur wieder aufleben zu lassen. Gerade dann, wenn Vision und Verantwortungsbewusstsein zusammengedacht werden, können wir diese gemeinschaftlich und mit kreativen Ansätzen neu entfalten. Siehe auch – 50 Visionen für Leipzig: Greta Taubert wünscht sich eine Wiederbelebung der Leipziger Pavillon-Kultur – LVZ-Artikel