Aus der Presse – Erstes Symphonie-Concert im Palmengarten

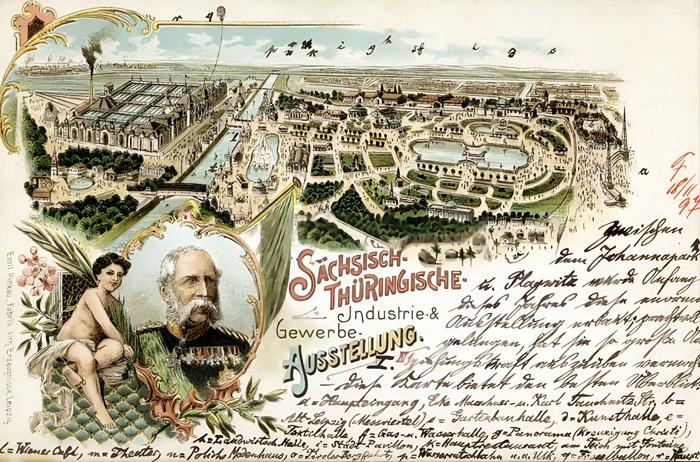

Wenige Stunden nach einer wirthschaftlichen Veränderung des Betriebes — es handelte sich um die Besitznahme der Gastwirthschaft des Leipziger Palmengartens durch den neuen Pächter derselben, Herrn Carl Bieling, — stand vorgestern Abend [am 3. Oktober 1900] Herr Capellmeister Hans Winderstein auf dem Podium des großen Concertsaales, um das erste seiner für die Wintersaison jeden Mittwoch in Aussicht genommene Symphonieconcert zu leiten. Damit trat er zugleich nach der Rückkehr von seiner jüngsten Concerttournee in unseren Mauern zum ersten Male wieder an die Oeffentlichkeit. Der Besuch dieses Concerts war ein über alles Erwarten zahlreicher, so daß Saal und sämmtliche Nebenräume kaum die Erschienenen zu fassen vermochten. Er wird die Direction des Leipziger Palmengartens belehrt haben, daß sie mit diesen bedeutsamen musikalischen Veranstaltungen, deren regelmäßige Abhaltung Monate lang verbürgt ist, das Richtige getroffen hat, um sich die Besucher des Etablissements auch im Winter für vornehme musikalische Genüsse dankbar zu machen. Gerade dieser Standpunct, die Concerte des Palmengartens auf einem gediegenen künstlerischen Niveau zu erhalten, wird für sie immer ein unabänderlicher bleiben müssen; er ist auch insofern nicht schwierig, als sie sich hierbei von ausgezeichneten heimischen Kräften unterstützt sieht. In diesem Sinne wurde das erste, vom gesammten, 55 Mitglieder zählenden Winderstein-Orchester ausgeführte Symphonie-Concert zu einem musikalischen Ereigniß, dessen Bedeutung das tausendköpfige Auditorium recht wohl zu würdigen wußte. In den Mittelpunct der Concerts hatte Herr Capellmeister Hans Winderstein Beethoven’s Symphonie Nr. 5 (C moll) gestellt und damit dem Abend die Signatur der vollsten Weihe gegeben. Mit außerordentlicher Frische und Kraft ergriff der gesammte Orchesterkörper seine Aufgabe, das gewaltige Tonstück in seinen drei Sätzen zu vermitteln, das motivenreiche Allegro con brio mit seinen schwierigen Einsätzen, dann das in klarem Fluß wiedergegebene Andante con moto, endlich das fast übermüthige, lebensfreudige Scherzo mit dem schwungvoll ausklingenden Finale, Alles trefflich nüancirt und einheitlich wiedergegeben. Dieser Ausdrucksfähigkeit des Orchesters, wie sie in Beethoven’s Meisterwerk sich zeigte, dieses intime Eingehen auf die Feinheiten der Composition war auch bei den übrigen Programmnummern zu begegnen, so vor Allem in dem Vorspiel zu „Lohengrin“, in welchem die Geiger sich zu einem tadellosen Zusammenspiel von zartester Reinheit vereinten, um für das spätere, kraftvolle Herauswachsen der übrigen Orchesterstimmen den sinnigsten Gegensatz zu bilden. Die Nummer wurde lebhaft applaudirt, ebenso das folgende reizvolle Rondo capriccioso für Violine von Saint-Saens, zu dessen Interpreten Herr Concertmeister Pick-Steiner wurde. Sein Spiel war technisch vollendet und von glänzender Wirkung. Hierbei fielen die akustischen Verhältnisse des Saales in günstigstem Sinne ins Gewicht: die Verlegung des Orchesters in den Saal selbst ließ Solospiel und polyphones Zusammenwirken gleich vortheilhaft genießen. Svendsen, von dem eine Norwegische Rhapsodie Nr. 2 zu Gehör kam, hat diese auf zartsinnigen Motiven aus Tänzen und Volksliedern aufgebaut; sie wurde sehr charakteristisch wiedergegeben. Ebenso gewann die zum ersten Male aufgeführte Lustspiel-Ouverture von Buhle (Herrn Eugen Segnitz zugeeignet), die in vornehmer Auffassung ansprechende Themen verwendet, die Gunst der Hörer. Von den beiden Compositionen Tschaikowsky’s, einem von Erdmannsdörfer instrumentirten melodiösen Chanson sans paroles und einem Walzer aus dem Ballet „Dornröschen“, gefiel namentlich letzterer in seiner flotten Behandlung. Die Hörerschaft nahm das Concert, welches mit dem türkischen Marsch aus Beethoven’s „Ruinen von Athen“ begonnen und mit Chopin’s effektvoller A dur-Polonaise schloß, mit großem Beifall auf und gab dem Orchester und seinem ausgezeichneten Dirigenten damit die verdiente Ermunterung zu neuen künstlerischen Thaten in dem kommenden Cyklus der für weite Kreise berechneten Symphonie-Concerte des Leipziger Palmengartens. Erstes Symphonie-Concert im Leipziger Palmengarten, in: SLUB Dresden. Leipziger Tageblatt und Anzeiger vom 5. Oktober 1900. Frühausgabe, S. 7860.