Leipziger Palmengarten – Ausstellung und Begleitprogramm

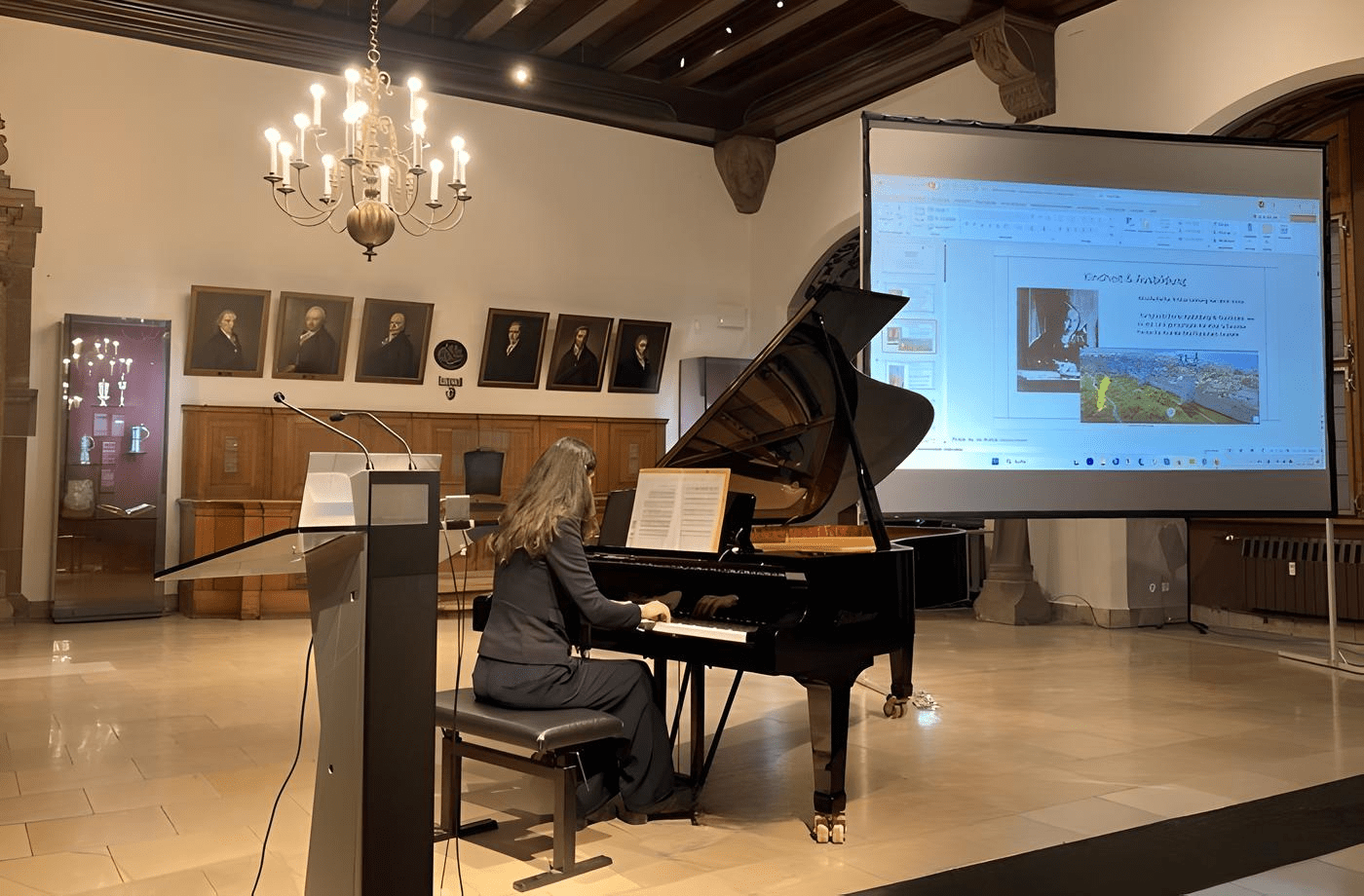

Anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Parkanlage beleuchtete die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) in Kooperation mit dem Stadtgeschichtlichen Museum und vielen weiteren Unterstützern die „Blütezeit“ des Leipziger Palmengartens (1899 bis 1914). Die Ergebnisse der Forschung wurden der Öffentlichkeit in der Gerda-Taro-Lounge im Capa-Haus präsentiert. Die Ausstellung bot darüber hinaus die Möglichkeit, gemeinsam mit den Partnern, Förderern und Unterstützern verschiedene Veranstaltungsformate umzusetzen, die Livemusik, Vorträge und geführte Touren umfassten und so die Geschichte der ehemaligen Gartenanlage wiederbelebte. Leipziger Palmengarten – Ein Leuchtturm der Stadt –Kabinettausstellung mit Experten-Gremium & Begleitprogramm1.11.2024 – 28.2.2025Capa-Haus, Gerda-Taro-Lounge, Jahnallee 61, 04177 Leipzig Eintritt frei – Öffnungszeiten von Dienstag bis Freitag und jeden 3. Sonntag im Monat von 11 bis 16 Uhr (außer an gesetzlichen Feiertagen) Experten-Gremium (ehrenamtlich): Hans-Joachim-Hädicke (Privatsammler), Sebastian Ringel (Autor), Daniela Neumann (Stadt- und Parkführerin), Marius Wittwer (Stadtführer), Anne Roßburger, Mike Demmig (beide meinpark.info). Unterstützt von: HTWK Leipzig, Capa-Haus/ CAPA Culture gGmbH, Stadtgeschichtliches Museum, Stadt Leipzig – Dezernat Kultur/ Referat Strategische Kulturpolitik, Holger-Koppe-Stiftung Frankfurt a. M./ Leipzig, Universität Leipzig – Botanischer Garten/ Institut für Musikwissenschaft, Verein für Industriekultur Leipzig e.V., Hieronymus-Lotter-Gesellschaft e.V., Förderkreis Botanischer Garten e.V., Frankfurter Palmengarten, Archiv Frau & Musik – Internationale Forschungsstätte Frankfurt a. M., Lions Club Leipzig Saxonia, Eva Meitner Conductor, Stil Haus Kollektiv, Musikpavillon Leipzig, Entdeckt in Leipzig. Die Umsetzung der Roll-Up-Ausstellung mit begleitenden Medien erfolgte durch das Kunst & Grafik Büro vonJuliane Sieber aus Halle/ Saale. www.julianesieber.de Begleitprogramm Donnerstag 7.11.2024, ab 18 Uhr –ALTES RATHAUS, FESTSAAL, Am Markt 1, 04109 Leipzig »Elfrida Andrée – Galionsfigur der europäischen Frauenbewegung«Feiern Sie mit uns das 45-jährige Jubiläum des Archivs Frau & Musik, der internationalen Forschungsstätte in Frankfurt a. M., und erleben Sie einen inspirierenden Abend mit Eva Meitner und Mary Ellen Kitchens zu Ehren der schwedischen Komponistin Elfrida Andrée (1841-1929, Dirigentin ihrer Ouvertüre im Leipziger Palmengarten) präsentiert von der Hieronymus-Lotter-Gesellschaft e.V. Freitag 29.11.2024, ab 17 Uhr –BOTANISCHER GARTEN, Linnéstraße 1, 04103 Leipzig »Expertengespräch im Mediterranhaus«Der Förderkreis Botanischer Garten e.V. und die HTWK Leipzig laden zu einem Austausch mit Frau Dr. Heubach, Direktorin Palmengarten und Botanischer Garten der Stadt Frankfurt a. M., und Prof. Dr. Wirth, Direktor Botanischer Garten der Universität Leipzig. Donnerstag 12.12.2024, ab 18 Uhr –CAPA-HAUS, GERDA-TARO-LOUNGE, Jahnallee 61, 04177 Leipzig »Musikalischer Salon im Capa-Haus«Der Förderkreis Botanischer Garten e.V. und das Institut für Musikwissenschaft der Universität Leipzig laden zu einem musikalischen Vortrag zur Musik im Leipziger Palmengarten und anderen Vergnügungsstätten um 1900. An diesem Abend findet die Preisverleihung des Gert-Triller-Preises der Notenspur Leipzig e.V. statt. Montag 13.1.2025, ab 18 Uhr –CAPA-HAUS, GERDA-TARO-LOUNGE, Jahnallee 61, 04177 Leipzig »Ein Gesellschaftsabend im Palmengarten«Der Lions Club Leipzig Saxonia lädt zum Neujahrskonzert mit Trio Saviano, um Abendgarderobe wird gebeten. Insbesondere ist die Einladung auch an ein jüngeres Publikum gerichtet. Donnerstag 13.2.2025, ab 18 Uhr –CAPA-HAUS, GERDA-TARO-LOUNGE, Jahnallee 61, 04177 Leipzig »Frauen in der Musikszene um 1900«Tauchen Sie ein in eine faszinierende Welt und erleben Sie eine spannende Reise durch die Musikgeschichte. Die Musikerin Eva Meitner und die Hieronymus-Lotter-Gesellschaft e.V. präsentieren Musikstücke von Amelie Nikisch bis Ethel Smyth und zehn weiteren Komponistinnen. Donnerstag 20.2.2025, ab 18 Uhr –BOTANISCHER GARTEN, Linnéstraße 1, 04103 Leipzig »Exkursion in den Botanischen Garten«Der Förderkreis Botanischer Garten e.V. und die Hieronymus-Lotter-Gesellschaft e.V. laden zu einer exklusiven Sonderführung durch die Orchideenschau, die vom 22. Februar bis zum 2. März 2025 stattfindet. Bürgerinformation Innerhalb des Zeitraums der Ausstellung führten Experten die Gäste an jedem 3. Sonntag im Monat von 11 bis 16 Uhr durch die Ausstellung. Das Angebot wurde sehr gut angenommen.www.capa-haus.org Exkursion Die exklusive Sonderführung der Hieronymus-Lotter-Gesellschaft e.V. durch den Botanischen Garten in Leipzig vor Beginn der Orchideenschau war ausgebucht und die beste Werbung für die Arbeit des Förderkreises vor Ort.www.lw.uni-leipzig.de/botanischer-garten