Aus der Presse – Die Idee eines großen Stadtparks im Zentrum

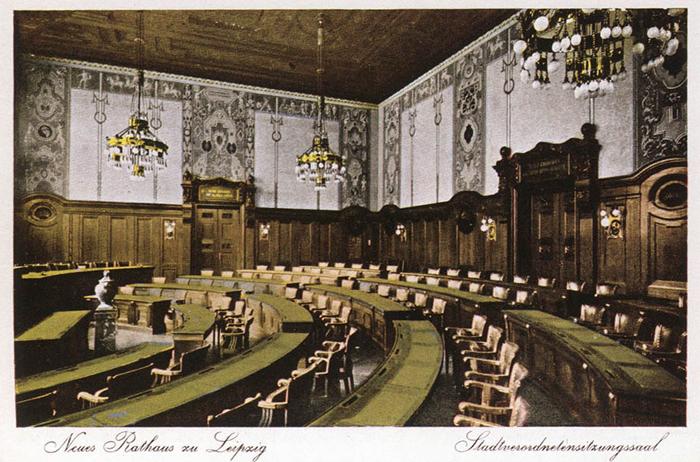

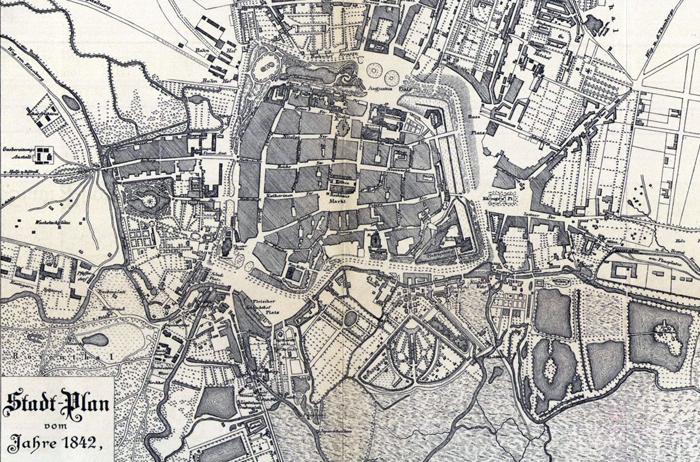

Schon vor mehr als fünf Jahren, nämlich im October 1893, hatte der Rath den Stadtverordneten eine Vorlage zugehen lassen, welche die Ausgestaltung der Wiesen zwischen dem Scheibenholze und der Bismarckstraße als Parkanlage bezweckte. Die Stadtverordneten stimmten diesem Plane in ihrer vom 13. December 1893 zu, jedoch unter zwei Bedingungen. Sie wollten nämlich 1) auf die Herstellung einer Fahrstraße auf der Fluthrinne (als Anfang einer Verbindung des Westens mit dem Süden der Stadt) und auf die hiermit im Zusammenhange stehende Einziehung des Scheibenholzfahrweges nicht eingehen, und beantragten 2) daß weder dem Stammvermögen noch dem Betriebe wegen der Herstellung des Parkes Mittel angesonnen werden, sondern daß dieselbe lediglich aus den Mitteln der Grassi-Stiftung mit dem vom Rathe vorgeschlagenen Berechnungsgelde von 200 000 Mark erfolge. Der Rath faßte damals bei diesen Beschlüssen zunächst Beruhigung; die in Angriff genommene Ausführung der Parkanlage ist dann aber mit Rücksicht auf die Vorbereitungen zur Sächsisch-Thüringischen Industrie- und Gewerbe-Ausstellung, welche in der Hauptsache das in Rede stehende Areal einnahm, unterbrochen worden. Der Ausstellungsleitung ist hierauf von den städtischen Collegien ein Betrag von 80 000 Mark zur Herstellung von Anlagen auf dem bezeichneten Areale unter der Bedingung verwilligt worden, daß sie diese Anlagen möglichst im Anschluß an das städtische Parkproject ausführe und dieselben später der Stadtgemeinde zu überlassen habe. Diese 80 000 Mark nun, für welche der Stadt die König-Albert-Allee und die beiden Teiche als sicherlich vollwerthige Gegenleistung von der Ausstellung überlassen wurden, sind aus dem vorerwähnten Berechnungsgelde von 20 000 Mark gedeckt worden. Da außerdem 23 000 Mark für die Anlagen am Rosenthalberge aus obiger Summe zur Zahlung angewiesen und bereits vor der Ausstellung 42 000 Mark für die Arbeiten zur Herstellung des Parkes ausgegeben worden sind, so hat sich die für die Parkanlage noch verfügbare Summe auf 55 000 Mark erniedrigt, aus denen die Kosten derjenigen Arbeiten, die zur Zeit auf dem Areale an der Marschnerstraße (in einstweiliger Ausführung eines Theiles des Planes) ihren Fortgang nehmen, bestritten werden. Mit den noch verfügbaren Mitteln wird sich also die Parkanlage sicherlich nicht im Entferntesten mehr herstellen lassen. Dazu kommt, daß nach der stellenweise beträchtlichen Auffüllung des Areals die Einführung der Wasserleitung behufs künstlicher Bewässerung erforderlich wird, während hierauf bei der früheren tiefen Lage des Areals infolge genügender natürlicher Feuchtigkeit verzichtet werden konnte. Im Verlauf der Verhandlungen ist sodann der Rath auf seinen früheren Gedanken wieder zurückgekommen: eine Fahrstraße an der Fluthrinne zu schaffen und den Scheibenholzfahrweg einzuziehen. Diese neue Fahrstraße soll, wie schon erwähnt, den Anfang zu einer Verbindung zwischen den westlichen Vororten und der Südvorstadt (Kronprinzenstraße) bilden. Anderntheils wird durch Einziehung des Scheibenholzfahrweges erreicht, daß der König-Albert-Park von allem Fahrverkehr – außer dem auf der König-Albert-Allee – frei bleibt, denn auch der Fahrverkehr auf dem früheren Johannaparkwege zwischen der Marschnerstraße und der Fluthrinne soll nicht weiter bestehen bleiben. (Dieser Theil des Johannaparkfahrweges ging bekanntlich fast unmittelbar neben der Bismarckstraße hin und hatte für den Fahrverkehr kaum ein Zweck.) Auf dieser Grundlage ist nun der städtischen Gartenverwaltung vom Rathe der Auftrag zu Theil geworden, ein neues Project über die Parkanlage auszuarbeiten. Das ist es, welches jetzt den Stadtverordneten vorliegt. Was zunächst die finanzielle Gestaltung des neuen Projects betrifft, so ist dieselbe folgende: 1) Kosten der Beschleußung und Macadamisirung der König-Albert-Allee 75 510 Mark2) Herstellung einer Fahrstraße von der Plagwitzer Brücke (bez. Bismarckstraße) bis zum Kettensteg 30 040 Mark3) Herstellung von Straßenböschungen, Anpflanzung von Alleebäumen ec. 71 280 Mark4) Kosten der Parkanlage, einschließlich Einführung der Wasserleitung 293 472 MarkZusammen: 470 302 Mark. Von den Gesammtkosten würde der Aufwand unter 1-3 (Straßenherstellungen im öffentlichen Interesse) auf das Stammvermögen zu übernehmen, der Aufwand für die Parkanlage aber aus dem Betriebe Conto 12 „Anlagen“ zu bestreiten und zu dem Zwecke jährlich 60 000 Mark in dieses Conto einzustellen sein. Die Einstellung der ersten Rate ist bereits im Haushaltsplan auf das Jahr 1899 erfolgt. „Die Kosten sind zwar – so sagt der Rath am Schlusse seines Begleitschreibens – nicht unbeträchtlich, aber wir gehen wohl in der Annahme nicht fehl, daß sich die Herren Stadtverordneten bei den am 13. December 1893 aufgestellten Bedingungen hauptsächlich durch die Rücksicht auf die östlichen Stadttheile haben leiten lassen. Nachdem für letztere unter Aufwendung erheblicher Mittel umfangreiche Anlagen geschaffen worden sind, glauben wir auf Ihre Zustimmung rechnen zu dürfen, daß die von der Natur im Südwesten gegebenen günstigen Bedingungen benutzt werden, um die schöne, aber für einen starken Verkehr doch noch kleine Anlage des Johannparks zu erweitern zu einem großen Stadtparke, der einen Anziehungspunct und eine Erholungsstätte für die gesammte Bevölkerung Leipzigs, nicht weniger aber für den Fremdenverkehr eine Sehenswürdigkeit bilden wird. Der Zustand, in welchem sich das betreffende Areal seit Schluß der Ausstellung befindet, kann unmöglich so belassen werden. Wenn man aber an die Abänderung desselben geht, dann erscheint es auch am wirthschaftlichsten, sie gleich planmäßig und so auszuführen, daß etwas Dauerndes, Schönes geschaffen wird.“ Wir glauben, daß man dem hier dargelegten Standpuncte in den weitesten Kreisen unserer Bürgerschaft Beifall geben wird und zwar das um so mehr, da jetzt nach dem Osten auch der Norden eine umfängliche Parkanlage erhalten soll. Ebenso sind am Napoleonsteine Anlagen geplant, und da der Süden und der Nordwesten durch die Natur reich bedacht sind, so kann das Project einer Parkanlage auf dem ehemaligen Ausstellungsgelände nirgends das Gefühl aufkommen lassen, daß hiermit die einseitige Bevorzugung eines Stadttheiles stattfindet. Durch den künftigen König-Albert-Park wird aber Leipzig eine Parkanlage erhalten, wie eine solche nur selten eine Großstadt aufzuweisen haben dürfte. Der König-Albert-Park wird nämlich den Johannapark mit dem Scheibenholz verbinden und da die Einbeziehung des Wiesendreiecks jenseits der Fluthrinne (wo das Hauptausstellungsgebäude stand) in die Parkanlage geplant ist, zugleich auch eine Verbindung mit der „Nonne“ herstellen, an welche sich der Ausläufer des Connewitzer Holzes (der sog. Beipert) anschließt. Man wird dann also vom südwestlichen Promenadenringe aus stundenlange Spaziergänge in Anlagen oder Wäldern wandelnd, ausführen können. Soviel für heute. Die Beschreibung der Anlagen im König-Albert-Park soll im nächsten Artikel folgen. Der künftige König-Albert-Park I., in: SLUB Dresden. Leipziger Tageblatt und Anzeiger. Frühausgabe vom 13. Januar 1899, S. 314.