Aus der Presse – Die Frühjahrs-Rennen im Scheibenholz

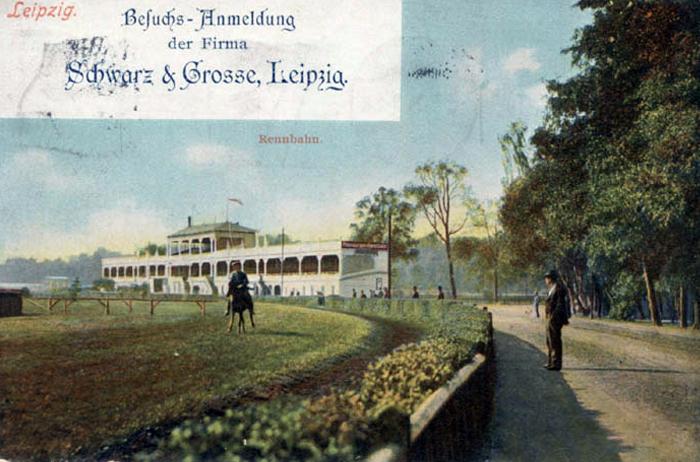

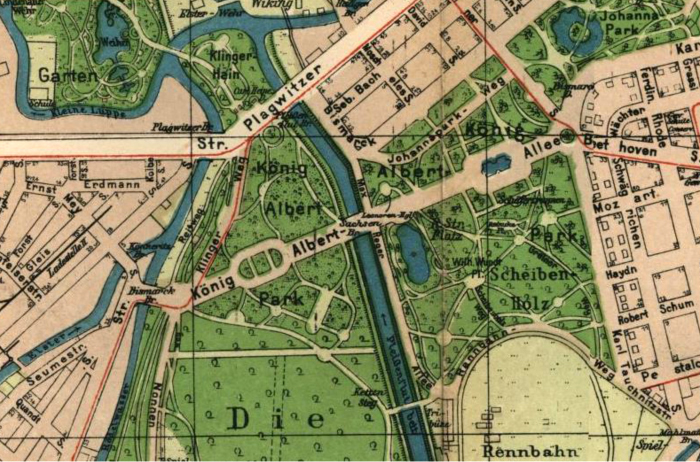

Die lakonische Prognose „Nordwestwind, wolkig, kühl, Regen“ ließ für gestern, den ersten Tag des Frühjahrs-Meetings, nicht viel Erfreuliches erwarten, zumal das zweite Rennen mit einem leichten Regenschauer einsetzte und damit recht pessimistische Lenzgefühle erweckte. Doch nur eine Stunde malte sich der Himmel in Grau, dann setzte ein leichter Wind ein, schob den düstern Vorhang zurück und gab die wärmsten Sonnenstrahlen frei. Nun lag der smaragdgrüne Plan, umgürtet von dem im frischen Maiengrün prangenden Waldsaum und umzogen von Schwarzdornhecken, frei und gab damit dem bunten Bilde den heiteren farbensatten Untergrund. Der Frühling prägte sich auch sattsam in den geschmackvollen Toiletten der Damenwelt aus: die Vorliebe für leuchtende Rosen, für Flieder und Vergißmeinnicht, Margueriten ließ ihre Hüte mit reichem Blumenschmuck zieren und die diskreten blauen, graublauen und grüngrauen Farben der Roben trugen in die Besuchermengen einen aparten Schimmer. Zahlreiche Uniformen belebten das wechselnde Bild auf der Tribüne, wie auf dem Sattelplatz. Große Gruppen Wettlustiger drängten sich dann gleich einem Bienenschwarm zum Totalisator, sammelten sich dann, als die schrillen Startglocken zum Kampf auf dem Rasen riefen, längs der Bahn und auf den erwählten Plätzen und harrten des fesselnden, sportlichen Schauspiels. Auf dem Sattelplatz konzertierte das Musikkorps des 19. Husarenregiments, drüben am Damm die Kapelle Gustav Curth. Es war ein verdienstvolles, freudig begrüßtes Entgegenkommen des Direktoriums des Leipziger Rennklubs, daß es diesmal mit Rücksicht auf die Leipziger Geschäftswelt den Beginn des Rennens auf 3 ½ Uhr angesetzt und damit die Gelegenheit zu einem noch nie dagewesenen Besuch des Rennens gegeben hatte. Diese Einrichtung wurde dankbar anerkannt. Die Tribüne, von deren Türmen die Fahnen lustig im Winde flatterten, war gut besetzt und auch der Sattelplatz zeigte einen Verkehr, dem bei der begreiflichen Spannung der einzelnen über den Ausfall des Rennens jene Lebhaftigkeit innewohnte, wie sie sich immer bei den sportlichen Ereignissen auf dem weiten herrlichen Gelände am Scheibenholz zu äußern pflegt. Unsere den Rennsport aufmerksam verfolgende Leipziger Bürgerschaft lieh dem Rennen in allen seinen Phasen wiederum ein hohes Interesse und die militärischen Kreise, in deren Mitte sich auch der Brigadekommandeur Generalmajor Gadegast befand, waren in stattlicher Zahl vertreten. Alles in allem hinterließ das Rennen, dem der Himmel seine Gunst doch noch gegeben hatte, den befriedigsten Eindruck bei allen, die ihm beiwohnten und die mit dieser Stimmung beim Klang der Abendglocken nach sechs Uhr den sonnenbeschienenen, maigrünen Plan der Leipziger Rennbahn verließen […] [1] Obwohl die Wetterprognose für den gestrigen Tag wenig aussichtsreich gegeben war und durchaus keine besonders befriedigenden Stunden für den anregenden Rennsport, der seine wachsende Volkstümlichkeit zu bewahren weiß, verhieß, so hatte doch die sportliche Veranstaltung unseres Rennklubs ungezählte Scharen von Besuchern zur herrlichen Bahn am Scheibenholz geführt und ihnen am vierten Renntag ein vom Himmel vollauf begünstigtes equestrisches Schauspiel bereitet. Kühl zeigte sich die Temperatur, wolkig der Himmel, aber der kräftig wehende Wind trieb die drohenden Regenwolken nach und nach hinweg, öffnete ihren schweren Schleier und machte den Aether frei, so daß sich am Ende der ohne Unfall verlaufenen Rennen lachender Sonnenschein über das weite Gefilde ergoß. Post nubila Phoebus! Die Anziehungskraft des anregenden Sports ließ schon frühzeitig die Massenwanderung nach Damm, Tribüne und Sattelplatz entstehen. Hinter den geschnittenen grünen Buschbarrieren, welche die Bahn von dem Fahrweg trennen, rollten unaufhörlich Droschken, Automobile, Equipagen nach dem Plan und seinen einzelnen Beobachtungsplätzen, und hier entwickelte sich bald ein buntbelebtes Bild des Verkehrs, wie es die Rennen zu Leipzig immer aufzuweisen pflegen. Weithin trug der Wind den Schall der Weisen, die bald von der Kapelle des 77. Artillerie-Regiments auf dem Sattelplatze, bald von der Kapelle Gustav Curth auf dem Damm angestimmt wurden, und verlieh dem Rennen das gewohnte musikalische Signum. In tadellos schöner Verfassung lag der herrliche Rennplan vor aller Augen. Seine leicht geschwungene Linienführung in Elipsenform, seine glatt geschnittenen grünen Hürden, seine vollen Büsche stempelten ihn aufs neue zu einer einzigartigen landschaftlichen Anlage. Es läuten die Glocken zum Start. Im raschen Bewegen sucht die Menge ihren Platz. Die einen schauen von der Plattform des Verwaltungsgebäudes, das leuchtende Crimson Rambler umziehen, dem fesselnden Rennen zu, die andern von der Orchesterhalle, die scharlachrote Geranien umsäumen, während die übrigen sich weit über das Gelände verteilen. Das Rennen beginnt mit allen seinen spannenden Phasen. Alles drängt sich an die Barrieren, dann wird der Sieger mit einem schmetternden Tusch empfangen. Sein Ehrenpreis befindet sich unter den Trophäen, die in einer Vitrine die vom Leipziger Rennklub gestifteten kostbaren Stücke, einer Kristallbowle mit Silberbeschlag, einem vergoldeten hohen Pokal, einem Silberbesteckkasten und einer goldenen ziselierten Fruchtschale bestanden. Die sommerliche Zeit hatte auch gestern wieder ihren Einfluß auf die Toiletten geltend gemacht und anziehende Modebilder innerhalb der Besucherwelt zum Vorschein kommen lassen; duftige Toiletten in Hellblau, in Resedagrün, in lichtem Gelb und Lila, in Braun und in Weiß, überlegt oft von leichten Schleiern, selbst wie es die neueste Mode gebieterisch erheischt, „gebunden“, und große Hüte mit Reiherstutz und Straußenfedergarnitur und mit einer Fülle von Blumen. So verlieh die Damenwelt dem Ganzen das freundliche Relief. — Kurz nach 6 Uhr waren die interessanten Rennen beendet, die wiederum den Beifall der ungezählten Tausende gefunden haben […] [2] [1] Die Frühjahrsrennen zu Leipzig. Erster Tag, in: SLUB Dresden. Leipziger Tageblatt und Handelszeitung. Sonntagsausgabe vom 16. Mai 1909, S. 14. [2] Die Rennen zu Leipzig, in: SLUB Dresden. Leipziger Tageblatt und Handelszeitung. Frühausgabe vom 27. Juni 1910, S. 2.