Aus der Presse – Beitrag von Ernst Kiesling zum Gohliser Schloß

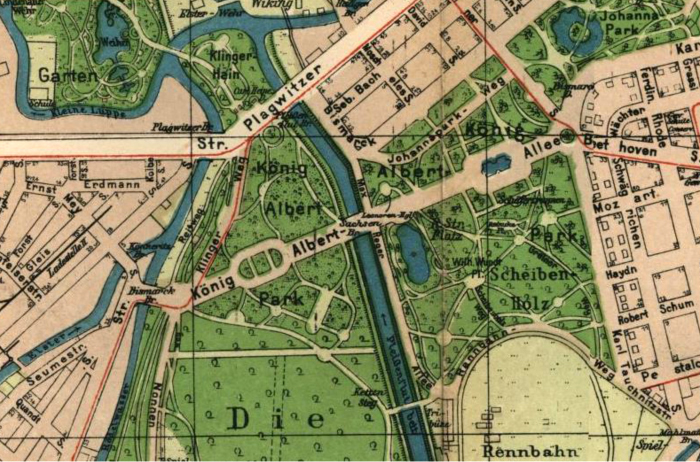

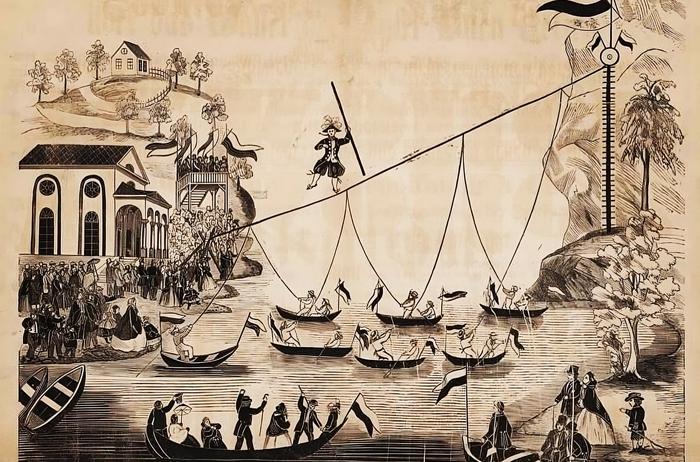

Mit sichtlichem Eifer ist unsere Zeit bemüht, Kunstwerke früherer Zeiten zu sammeln, alte Baudenkmäler vor dem Verfall zu bewahren und soviel als möglich davon zu retten, was entweder durch die Greuel des Krieges oder den Unverstand gelitten. So ist es denn auch mit Freuden zu begrüßen, daß das vom ehemaligen Kammerrath und Rathsbaumeister Caspar Richter in den Jahren 1755-1756 erbaute Gohliser Schloß durch den hiesigen Architekten Alfons Berger einer durchgreifenden Renovation unterzogen und somit auf lange Zeit hinaus aufs Neue gefestigt worden ist. Ueber die Geschichte dieses interessanten Bauwerkes ist bereits früher an dieser Stelle berichtet worden; nur soviel sei heute noch ergänzend hinzugefügt, daß das Schloß nebst dazu gehörigem Gut (das Ganze wird bezeichnet als „Thurmgut“) im Jahre 1863 durch Kaufmann Nitzsche von dem damaligen Besitzer Domherrn von Alvensleben erworben wurde. Eine Zeit lang im Besitze der Nitzsche‘schen Erben, ging das Schloßgut am 1. Januar 1900 in die Hände des Herrn Amtmanns Carl Georg Nitzsche, Rittergutspächters auf Thonberg, über. Ende Juni 1900 wurde auf dem Gut der landwirthschaftliche Betrieb eingestellt und im darauf folgenden Monat mit den Abbruchsarbeiten der dem Schlosse vorgelagerten Viehställe und Scheunen, sowie mit der Renovation des Schlosses selbst begonnen. In vergangener Woche sind die Ausschachtungsarbeiten in Angriff genommen worden, welche sich für die Ausführung der neuen Baulichkeiten nöthig machten, die das Schloß nach der Menckestraße zu umrahmen werden. Diese Gebäude werden sich den Architekturformen des Schlosses in feinsinniger Weise anschließen und mit demselben ein reizvolles architektonisches Gesammtbild darbieten. Zu besonders wirkungsvoller Geltung wird jedoch die eigentliche, nach dem Poetenweg gelegene Hauptfaçade des Schlosses gelangen, wenn erst die bereits in Aussicht genommene Umwandlung dieses bisherigen Fußgängerweges in eine Straße durchgeführt worden ist. Der eigenartige Reiz, welchen die Rococoarchitektur birgt und der namentlich in der überaus wirksamen malerischen Gruppirung seiner Bautheile beruht, wird nach dieser Seite, erhöht durch die landschaftliche Umgebung, zu schönstem Ausdruck kommen. Die vor Kurzem vollendete Renovation des Schlosses zeigt, in wie pietät- und verständnißvoller Weise abgebrochene und theils zerstörte Details der Architektur wieder angebracht und ersetzt, und auch das Innere durch Wiederherstellung in der ursprünglichen Form, durch Restaurirung der Malereien, Befreiung der künstlerisch durchgeführten Thür- und Fensterbeschläge von dem überdeckenden Anstrich, der Ergänzung der schmiedeeisernen Gitter und Thüren, aufs Neue gewonnen hat. Ein hervorragendes Interesse der inneren Ausstattung des Schlosses nimmt der von Adam Friedrich Oeser mit Malereien decorirte Festsaal in Anspruch. Diese Malereien sind auf Veranlassung des damaligen, durch seine Beziehungen zu Goethe bekannten Professors und Hofraths Johann Gottlieb Böhme entstanden. Kreuchauff schreibt in seiner Abhandlung „Oeser‘s neueste Allegoriegemälde“ (Leipzig 1782, Seite 45-52) darüber: „Hier hat sich eine der Bestimmung des Ortes und der Würde des Besitzers gemäße Mahlerey an Decken und Wänden ausgebreitet. Der Pinsel täuscht an den Wänden das Auge durch architektonische Decorirung. Die Ordnung ist ionisch, die Capitäle der umher vertheilten Pfeiler antik: die in der Manier des De Witt gemalten Büsten und Genien, an den Kaminen und Thürstücken haben, wie die Blumen, Früchte und alle an den Schlußsteinen der Arkaden angebrachten Ornamente, Beziehungen auf die an der Decke ausgeführten Ideen. Hier, wo sich der Bau mit einer Galerie über seiner Kuppel endigt, welcher eine einfache Mosaik die edelste Zierde giebt, ist dem Auge und Geiste eine neue ernstlichere Beschäftigung angewiesen. „Nimm, edle Seele“, sagt das Gemälde, „des Lebens rechten Zeitpunct wahr, in welchem Du am fähigsten bist, Wahrheiten zu erforschen, und durch die Erkenntnis weise und glücklich zu werden!“ Hierauf beschreibt Kreuchauff das Gemälde eingehend, dessen Inhalt hier nur kurz angedeutet sei: Die Betrachtung zieht der Natur von der denkenden Seele den Schleier zurück. Psyche entschwebt mit dem Mittag des Lebens, in Gestalt des Sonnengottes, in lichtvolle Höhen; ihre Erzieherinnen, die Musen, und deren schützende Mächte, Apollo und Herkules (Verstand und Tugend) unter sich lassend. Oeser‘s Stellung in der Kunstgeschichte ist längst gekennzeichnet, und so wissen auch wir heute, daß seinem Werke ein mehr kunsthistorischer als künstlerischer Werth innewohnt. Treffender als Chodwiecki es gethan, kann man seine künstlerische Thätigkeit nicht charakterisiren, und deshalb möge sein Urtheil hier Platz finden. Er sagt u. A.: „Man sieht es dem Manne an, daß er viel Genie hat, aber die Cultur desselben vernachlässigt hat; in seinen Köpfen ist großer Sinn, aber keine Physiognomie, es ist nur der Gedanke eines Gesichts, überhaupt nichts Individuelles. Eben das findet man auch in seinen Figuren, es ist eine Idee von schöner Natur darinnen, zuweilen gut, zuweilen auch sehr fehlerhaft gezeichnet und ohne alle Präcision.“ …. Die beiden Wandbilder mit landschaftlichen Motiven, die „Wartburg“ und den „Kyffhäuser“ darstellend, rühren von der Hand des früheren Leipziger Malers Cellarius her, desselben Künstlers, der die Decken- und Wandbilder im „Café Français“ ausgeführt hat. Die beiden hier in Frage kommenden Bilder sind sehr geschickt behandelt und von guter Gesammtstimmung, freilich ebenfalls ohne tieferen künstlerischen Werth. Die Renovirung sämmtlicher Malereien ist vom Dekorationsmaler Schweikart ausgeführt. Von Ernst Kiesling. Das Gohliser Schloß, in: SLUB Dresden. Leipziger Tageblatt und Anzeiger vom 14. Juli 1901, S. 5058.