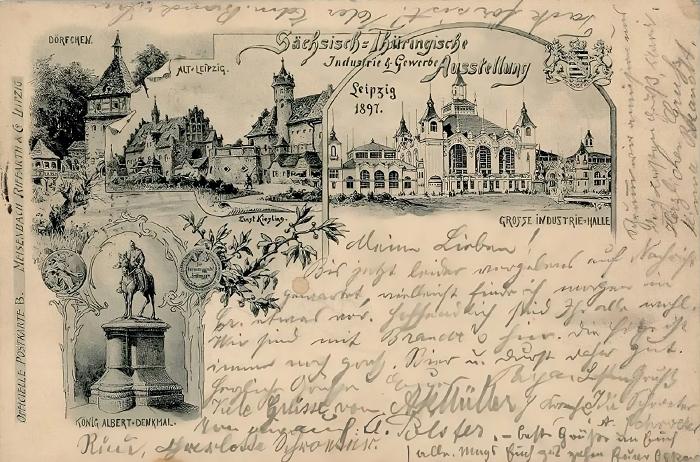

Aus der Presse – Der letzte Ausstellungs-Monat der STIGA

Noch vier der Wochen und das bunte Ausstellungswunder, das Millionen von Menschen erfreute und erhob, soll verschwinden, das ganze so reizvolle Ensemble von Hunderten von Bauten sich wieder auflösen, das mächtig wirkende Gesammtbild sächsisch-thüringischen Industrie- und Gewerbefleißes den Blicken, die staunend auf ihm ruhten, sich auf immer entziehen. Der Gedanke mischt in die stolze Freude, die wir Leipziger über unser großes und schönes Ausstellungswerk empfinden dürfen, ein Gefühl der Trauer und zugleich das Verlangen, in diesen Wochen all‘ das Herrliche, das unsere Ausstellung bietet, doppelt noch zu genießen. Die Ausstellung hat in den betheiligten Ländern nicht nur, sondern weit über deren Grenzen hinaus gerechte große, uneingeschränkte Anerkennung gefunden. Hohe Würdenträger, allen voran unser geliebtes Königspaar, haben der Leipziger Ausstellung eine Aufmerksamkeit geschenkt, welche in ihrer Ausdehnung zugleich das schmeichelhafteste Lob aller Veranstaltungen derselben darstellt. Millionen von Besuchern aber aus dem gesammten deutschen Reiche und aus aller Herren Ländern haben in ihr reiche Belehrung und Zerstreuung gefunden und sind heimgekehrt mit hohen Worten der Zufriedenheit und der Bewunderung auf den Lippen. Dies Ziel erreicht zu sehen, ist eine Herzensfreude für jene uneigennützigen Männer, welche das imposante und schwierige Ausstellungswerk vorbereiteten und leiteten, eine Herzensfreude für jeden civis Lipsiensis, der den Ruhm unserer Vaterstadt durch das so schön gelungene Unternehmen in hohem Maße gesteigert sieht. Es war und ist noch ein großes Jahr für Leipzig, dessen letztem Viertel wir uns nähern. Die Ausstellung hat eine Fremdenfluth nach Leipzig gelenkt, die in verschiedenem Sinne goldhaltig war. Nicht die Ausstellung allein ist die Nutznießerin dieses Menschenstromes von Hunderttausenden gewesen, die ganze Stadt war es! Tausende und Abertausende, denen die Ausstellung der anlockende Magnet war, haben in Leipzig die schöne, freundliche, schaffensfreudige Stadt kennen gelernt und sind mit freundlichen Erinnerungen an sie, die sicher über kurz oder lang ihre Früchte zeitigen werden, wieder von von uns gegangen. Greifbare Früchte aber hat diese „Völkerwanderung gen Leipzig“ vielen und breiten Kreisen unserer Stadt bereits jetzt gebracht. Denn, wenn auch die Menschenwogen zunächst dem schönen Ausstellungsplane sich zuwälzten, zu vielen kleinen Flüssen und Bächlein zertheilt ergossen sie sich doch sämmtlich wieder in die Stadt, zum unmittelbaren Nutzen zahlloser Geschäftsbetriebe. Dazu gesellen sich als werthvolle Aussichten für die nächste Zukunft die zahllosen Geschäftsanknüpfungen, welche die Ausstellung vermittelt hat und große Aufträge, welche durch sie zum Abschluß gelangt sind. Die Stadt Leipzig und ihre Bevölkerung in ihrer Allgemeinheit münzt dergestalt den Erfolg unserer Leipziger Ausstellung auch für sich vollwichtig aus. Das aber macht die Freude an der letzteren zu einer noch größeren. Der moralische Erfolg freilich der sich nicht gleich münzmäßig feststellen läßt, dürfte für Leipzigs Zukunft noch entscheidungsreicher sein. Die Ausstellung bietet ein so umfassendes, großartiges Bild Leipziger Industrie- und Gewerbethätigkeit, daß Niemand mehr, auch die nimmer fehlenden Neider nicht, es ihrem Blick zu verschließen vermögen. Leipzig hat sich zum ersten Male der Welt in seinem ganzen werkthätigen Können und im Besitz einer schaffensfrohen Energie gezeigt, die einer dauernden fördersamen Wirkung sicher sein kann. Keine aller in den letzten Jahren veranstalteten Landesausstellungen hat den wirthschaftlichen Ernst in so schönen äußeren Formen zu Tage treten lassen wie unsere Leipziger Ausstellung, keine den Besucher mit so anmuthvollem Zauber umsponnen wie sie! Aber auch, wenn die Pforten sich geschlossen haben, wenn dieselben Menschenhände das wieder niederlegen, was sie so kunstvoll und schön errichteten, wenn die hochragenden Bauten auf dem weiten Plane verschwunden sein werden, auch dann noch wird die Ausstellung der Stadt zu hohem Segen gereichen. Denn die Stätte, zu der es uns jetzt so magisch hinzieht, wird immerdar den erholungsuchenden Bewohnern unserer Stadt als herrliche Parkanlage geweiht sein. Und wenn die Ausstellung auch dahin scheidet, sie erfährt gewissermaßen in der künftigen Bestimmung ihres Platzes eine Neugeburt, deren vollen Segen die nächsten Generationen erst nach seinem ganzen köstlichen Werthe für die Bewohner unserer Stadt werden abschätzen können. Das Alles darf und soll uns der Ausstellung gegenüber zur Dankbarkeit stimmen. Die Leipziger Einwohnerschaft hat sie schon dadurch bethätigt, daß sie gewissermaßen in corpore Besucherin derselben geworden ist. Wir zweifeln nicht, daß dieser Besuch bis zum letzten Ausstellungstage nichts von seiner bisherigen Intensität einbüßen wird, wir hoffen und wünschen sogar, daß dieselbe sich in diesem letzten Monate der Ausstellungsdauer noch sehr erheblich steigern möge. Das ist sogar nothwendig, wenn die Hoffnungen auf eine gedeihliche finanzielle Lösung des großen Unternehmens zur That werden sollen. Es ist ein hier und da stark verbreiteter Irrthum, wenn man annimmt, die Leipziger Ausstellung schufe sich selbst goldene Berge. Gewiß, ihre Leitung darf mit hoher Befriedigung auf den starken Besuch und die durch ihn erzielten Einnahmen sehen, aber Jeder, der, wenn auch nur in loser Verbindung mit der Ausstellung steht, kennt die Riesensummen, die deren Betrieb fortdauernd erfordert. Und er weiß auch, daß es der vollen Anhänglichkeit unserer Einwohnerschaft an die Ausstellung und des zahlreichsten Besuches bis zum letzten Tage bedarf, sollen die Hoffnungen, nach dem immensen industriellen und künstlerischen Erfolge auch wirthschaftlich gut abzuschneiden, nicht noch in den letzten Wochen scheitern. Ihre Erfüllung freilich gäbe erst unserer Leipziger Ausstellung den vollen Glanz und deshalb ist es fast eine Ehrenpflicht jedes einzelnen Leipzigers, zu seinem Theil Alles daran zu setzen, jene Hoffnungen der schönen Erfüllung nahe zu bringen. Diese letzten trüben, regenerfüllten Tage waren ja freilich wenig zur Bethätigung einer solchen Pflicht geeignet, aber man darf doch hoffen, daß die Sonne, die so oft und lange unseren Ausstellungsplatz mit ihren goldigen Strahlen übergoß, alsbald wieder die grauen Wolken durchbricht und aufs Neue Allen der schimmernde Wegweiser zu unserer Ausstellung wird. Dieser Appell gilt nicht für die Stadt allein, er mag auch hinausdringen auf das Land. Jetzt ist die Zeit gekommen, in welcher auch der vielbeschäftigte Landmann sich einige Tage von seiner Scholle loszulösen vermag, um die Leipziger Ausstellung aufzusuchen. Die Ernte ist eingefahren und zum Glück ist sie in weiten Bezirken unseres engeren Vaterlandes nicht unbefriedigend ausgefallen. Da mögen in diesen auch für den Landmann mit weniger Arbeit angefüllten Herbsttagen recht Viele den wohl allseitig aufgetauchten Wunsch, die Ausstellung zu sehen, zur That werden lassen. Niemand wird sie verlassen, ohne Freude und Anregung an ihr, ohne Nutzen durch sie … Weiterlesen