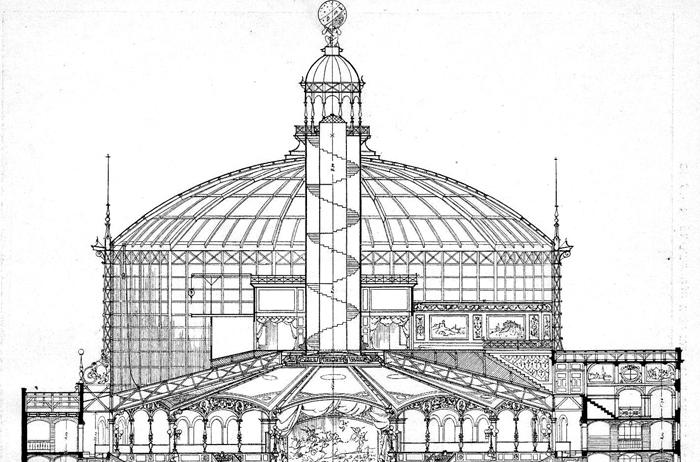

Wohl noch in keiner anderen Stadt findet man die hier in unserer neuen Alberthalle durchgeführte praktische, architektonisch ebenso kühn wie geschmackvoll gelöste Anordnung, daß sich oberhalb eines mächtigen Circusraumes noch ein weiterer, kaum minder imposanter Rundbau erhebt, bestimmt zur Aufnahme von panoramatischen oder dioramatischen Bildern. Man hat hier an Stelle eines einzigen großen Rundbildes, eines Panoramas, die Ausstellung einer Reihe von sieben einzelnen Theilpanoramen, sogenannten „Dioramen“ gewählt, welche in bunter Folge theils geschichtlich denkwürdige Ereignisse schildern, theils Sittenbildliches aus alter und neuer Zeit oder Ausblicke auf herrliche Gegenden unseres Erdballes vorführen. Man hat diese Form gewählt, weil man, und wohl nicht mit Unrecht, glaubte, dem Besucher auf diese Art das möglichst größte Maß von Unterhaltung und zugleich Belehrung im künstlerisch schöner Weise bieten zu können.

In der rechtsseitig an die Alberthalle sich anschließenden Colonnade öffnet sich in gerader Flucht eine breite steinerne, zum Dioramaraume hinaufführende Riesentreppe, wohl mit größerem Rechte so zu nennen als die „Scala dei Giganti“ im Dogenpalaste zu Venedig, nämlich nicht blos wie jene wegen der beiden aus ihren Wangen oben aufgestellten Colossalfiguren des Mars und Neptun, sondern wirklich wegen ihrer achtunggebietenden Größe. Wem übrigens das Besteigen von solchen „Riesentreppen“ nicht behagt, nun der kann sich eines sicher arbeitenden, amtlich geprüften, mit Wasserdruck sich erhebenden Fahrstuhles bedienen, um in die oberen Regionen zu gelangen. Dort betritt man einen reich geschmückten Vorraum, einen Foyer, der aber nur mäßig erhellt ist, damit das Auge durch ein gewisses Maß von Dunkelheit geeigneter und empfänglicher gemacht wird für die Betrachtung der am Tage durch geeignetes Oberlicht, des Abends durch elektrische Glühlichtmassen erleuchteten Dioramen.

Wendet man sich nun beim Eintritte nach rechts herum wandelnd zur Betrachtung der Bilder, so steht man zunächst, wie von einem Zauber geblendet, vor einem wundervollen Ausblick auf ein Stück, der den Busen von Genua umsäumenden sogenannten Riviera. Von der Terrassenbrüstung einer Villa blickt man über den Strandabhang hinab, welcher mit einer reichen, fast tropischen Vegetation von Aloes, Opuntien und ihre Wipfel im rothen Abendsonnengolde badenden Cypressen und Pinien bedeckt ist, auf den blauen Golf, in dessen Spiegel sich die violetten Reflexlichter des den Hintergrund abschließenden, in Duft gehüllten Höhenzuges des Caps St. Martin baden. Vorn erhebt sich aus der Fluth die steile, nur durch einen schmalen Rücken mit dem Festlande zusammenhängende Felsenhalbinsel mit dem festen Städtchen „Monaco“. Sonnenlicht umstrahlt das ruhige und lachende Bild, und man denkt bei diesem Anblick kaum daran, daß dieser reizende Ort das ganze Mittelalter hindurch ein furchtbares Seeräubernest war, daß hier unter den rauhen, wilden Bewohnern sich Greuel um Greuel abspielten, von denen es noch nicht der schlimmste war, daß die schlimmen Monagasken 1604 ihren nicht minder schlimmen Fürsten Honoré I. von ihren Felszinnen in die Fluthen stürzten. Ohne nennenswerthen Besitz von ertragsfähigem Lande wollen die Leute doch essen, und an Stelle der früheren Seeräuberei leben sie heute von den Abfällen einer anderen Raubanstalt, der Spielhölle, welche jetzt auf der im Bilde etwas weiter hinten sichtbaren, vorspringenden Landzunge des „Monte Carlo“ liegt, wo „die Roulette mit einem Zero“ spielt. Weißschimmernd sieht man dort in der Ferne den Casinopalast mit der Mannigfaltigkeit seiner Treppen, Terrassen, Aussichtspuncte und Ruheplätze in üppigen Gartenanlagen daliegen. „Doch still von ihnen – schau, und geh‘ vorüber“, möchte man hier mit Dante ausrufen.

Noch ganz gesättigt von den Reizen des wunderbaren, von Edmund Berninger gemalten Bildes fällt der Blick des Weiterwandelnden auf ein von frischer Brise umwehtes Stück deutscher Ostseeküste, ein Motiv aus der „Danziger Bucht“, belebt durch ein deutsches Flottenmanöver. Ueber den Dünensand des Vordergrundes geht der Blick links längs des Strandes über das Dorf Gdingen und die Gegend von Oxhöft bis in den Winkel des Putziger Wiek hinein, hinten abgeschlossen durch die langgestreckte Landzunge von Hela dem weißen Leuchtthurm an ihrer Spitze. Wundervoll leuchtet der stahlblaue Meeresspiegel mit seinen weißen Wogenkämmen und Brandungslinien. Derselbe ist belebt durch vier schwere Ausfallscorvetten, dann weiter vor durch Glattdeck- und gedeckte Corvetten, von denen aus mit Hilfe schwerer Kanonenboote deutsche Seetruppen ihre Landung bewerkstelligt haben. Unter der Deckung ihrer Landungsgeschütze dringen sie unaufhaltsam vor und treiben das sich dieser Landung entgegenwerfende Husarenregiment in die Flucht. Mit Lebenswahrheit ist das buntbewegte Spiel dieses kühnen Vordringens der Fußtruppen und des schon in aufgelöste Flucht übergehenden Zurückweichens der Reiterei geschildert. Das Bild ist, wie das bei diesen Kolossalgemälden meist der Fall ist, das Ergebniß der gemeinsamen Arbeit mehrerer Künstler. Die Marine hat Hans Petersen, die Landschaft Leopold von Schönchen und den figürlichen Theil Prof. Ludwig Braun gemalt. Meisterlich ist die Verschmelzung zu schöner Gesammtwirkung gelungen.

Das dritte Dioramenbild stellt eine orientalische „Haremsscene“ dar. Der in der Behandlung von Orientmotiven wie kaum ein zweiter heimische Künstler, Prof. Franz Simm in München, hat es vermieden, seine Sittenschilderung an einen bestimmten Ort zu verlegen. Bei der großen Unwandelbarkeit in den Kunstformen wie in den Sitten dieser Völkerfamilie kann man sich ebensogut in eines der Schlösser des Harun al Raschid zu Bagdad oder in die Kalisenburg der Alhambra wie in den Serail des Sultans am goldenen Horn zu Stambul oder des Beis von Tunis versetzt fühlen. Märchenhaft schaut uns die maurische Marmorarchitektur entgegen mit ihren von Hufeisenbogen überspannten Säulenstellungen ihrer Terrassen und ihren breiten Freitreppen, auf denen sich Scharen von Haremsbewohnerinnen, helle gluthäugige Circassierinnen und dunkle Eclavinnen in ihrer malerischen, die blendenden Reize oft nur halb verhüllenden Tracht in bunten Gruppen träumend oder plaudernd ergehen ober auch auf reiche Teppiche und Felle hingestreckt schwatzen, ruhen und genießen. Die Farbenpracht des maurischen Architektur-Ornamentes, der zum Schutz vor der südlichen Sonnengluth ausgespannten, kunstvoll gewebten mächtigen Teppiche, des zierlichen Geräthes ist in wirklich unvergleichlicher Weise zur Darstellung gekommen. Der Durchblick durch die hochstrebende luftige Säulenhalle in den dahinterliegenden, von ernsten Gebäuden umrahmten Palasthof zeigt eine, man kann sagen, greifbare perspektivische Vertiefung. Die so wunderbar gelungene Ausführung des Stilllebenswerkes, der herrlichen Teppiche, Geräthe ec., rührt übrigens von der kunstgeübten Hand der Gattin des Malers her. Mit diesem reizvollen Orientbilde F. Simm’s möge die Wanderung durch das Diorama für heute abgebrochen sein, um morgen weiter fortgesetzt zu werden. [1]

Wenn das zuletzt besprochene Franz Simm‘sche Bild den Beschauer einen Blick in das Familienleben, oder wohl besser gesagt in das Thun und Treiben der Frau bei den Völkern muslimischen Glaubens thun läßt, so wird ihm mit dem nächsten Bilde Volks- und Landesart vorgeführt, die, wie fremd sie ihn auch anmuthen mag, doch seit einiger Zeit in nächste Beziehung zu uns, ja in den Machtkreis des deutschen Reiches selbst eingetreten ist. Man wird nämlich nach der Westküste Afrikas versetzt in die Stadt des unter deutscher Oberhoheit stehenden Negerkönigs Aqua in Kamerun. Tropische Gluth brütet über der Straße des mehr als Dorf denn als Stadt erscheinenden Ortes. Die dunkle Bevölkerung desselben, Mann und Weib, alt und jung, treibt sich beschäftigungslos auf der Straße umher, meist in spärliche europäische Kleidungsstücke gehüllt und auf dem Rücken oder Bauche liegend oder sonst in einer beschaulichen Stellung auf dem sonnendurchglühten Sandboden hingestreckt sich sonnend. Zu beiden Seiten der Straße laufen die sehr primitiv construirten Negerhütten hin. Verschiedenes Geräth lehnt an denselben oder liegt zerstreut auf dem Boden umher. Einzelne schlanke Palmen überschneiden mit ihren Wipfeln den klaren afrikanischen Himmel. In der Flucht der Straße hin geht der Blick aus das die Himmelbläue wiederspiegelnde Meer. In einiger Entfernung vom Strande bemerkt man zwei als Waarenlager und schwimmende Factoreien benutzte sogenannte Hulks und eine ankommenden Woermann‘schen Dampfer. In der Ferne wird die Aussicht durch einen in Dust gehüllten Streifen des jenseitigen gebirgigen Strandes der Bucht geschlossen. Die Marine dieses Bildes ist von Hans Petersen, die Landschaft und das Figurliche von Leop. von Schönchen ausgeführt und zwar genau nach den von Hans Petersen selbst an Ort und Stelle gemachten, jeden Baum, jedes Blatt, jeden Pfahl, jede Figur mit unbedingter Treue wiedergebenden Studien. Dadurch gewinnt dieses Colonialbild, bei dem Schwunge und der künstlerischen Vollendung, mit welchen die Scenerie in demselben schließlich zur Darstellung gekommen ist, doppelt an Bedeutung.

Auf solche authentische, man möchte sagen photographische Treue macht das folgende Diorama zwar keinen Anspruch, dagegen hat es nicht minder das Verdienst, den Beschauer vollständig in den Geist und die Sitten der darauf dargestellten Zeit zu versetzen. Zugleich ist es hinsichtlich der Composition und coloristischen Ausführung ein schönes bedeutendes Meisterwerk und zwar von der Hand Hermann Schneider‘s in München. Es ist dies die Darstellung eines „römischen Frauenbades in der Kaiserzeit“. Ueber die glänzende, ja verschwenderisch reiche Einrichtung der römischen Bäder sind die genauesten Schilderungen, besonders durch Seneca auf uns gekommen. Auch viele Trümmer und mehr oder weniger auf erhaltene Ueberreste derselben sind beredte Zeugen davon. Im Rückblick auf die republikanische Schlichtheit der Sitten schildert Seneca das Badegemach des älteren Scipio Africanus als ein enges, dunkles Zimmerchen, welches nicht eigentlich Fenster, sondern nur Ritzen hatte und erzählt, daß es dem „Schrecken Carthagos“ gar nicht darauf angekommen sei, ob sein Badewasser, etwa nach starkem Regen, trübe gewesen sei, und daß er sich auch alltäglich nur Arme und Beine wusch, den ganzen Körper nur alle „Markttage“ badete. Jetzt heißt man – sagt er weiter – ein Bad nur Spelunke, wenn nicht die Sonne den ganzen Tag durch breite Fenster einfällt und wenn man nicht von der Badewanne aus über Land und Meer freie Aussicht hat. Dann hört man von den stolzen säulengetragenen Gewölben, den Statuen, Wandmalereien und großen Spiegeln, und wie jetzt Marmor von Thasos, den man früher nur selten da und dort in einem Tempel fand, die Bassins einfassen müsse. Ja, nach einer Schilderung des Statius war Manchem der thasische Marmor noch viel zu gering und nur der violett gefleckte phrygische und der weiße, bei Tyrus und Sidon gebrochene genügten. Großartig und herrlich waren auch die Luxus- und Heilbäder, besonders die berühmten, jetzt nur noch in stolzen Trümmern daliegenden der heule versumpften und gleich der römischen Campagna von Malaria vergifteten Badestadt Bajä am Golf von Neapel. „Bajä, das goldene Gestade der seligen Liebesgöttin, Bajä, das schmeichelnde Geschenk der stolzen Natur, möchte ich in tausend Versen preisen, und doch wäre es noch immer nicht des Lobes genug“, sagt der römische Dichter Martialis. Nun, an dieses Gestade von Bajä oder etwa auch an die gegenüberliegende florrentinische Küste versetzt Hermann Schneider den Beschauer durch sein mit märchenhaftem Zauber wirkendes Bild. Eine peristylartige, in kostbarstem Marmor ausgeführte Säulenhalle umfaßt den Baderaum. Zwischen den Säulen hin geht der Blick in täuschender Tiefe auf eine im Charakter der erwähnten Gestade gehaltenen Ideallandschaft. Man erblickt ein Stück blauen Golfes; von einem Vorgebirge leuchtet ein weißer dorischer Tempel herab; duftige, mit dem Luftton überhauchte Höhenzüge begrenzen die Perspective. Oben schaut über das Gebälk des Peristyls das gesättigte Azur des italienischen Himmels hernieder auf die mit grünleuchtender Fluth gefüllten Marmorbecken und die Gruppe der badenden Römerinnen, die sie bedienenden Sklavinnen, die Pfauen und die gezähmten Leoparden, welche ihre Herrinnen zum Bade begleiteten, die Candelaberdreifüße und die anderen kunstvollen Broncegeräthe. Den Schwerpunct der Gruppe bildet die Kaiserin auf den Stufen links, welche, von ihren Dienerinnen entkleidet, im Begriffe steht, in das Bad zu steigen. Daß Hermann Schneider Architektur und Figürliches auf diesem Gebiete gleich meisterlich beherrscht, wird vielen noch von seiner „Tanzstunde im Dionysostempel“ auf der Jubiläums-Ausstellung her in frischer Erinnerung sein. Mit unserem Dioramabilde hat er es wieder aufs Beste bewiesen. Die Gestalten dieser Badenden oder zum Bade sich Vorbereitenden, oder auch nach dem Bade sich Erholenden entzücken nicht nur durch die reizvolle Behandlung des Actes und der Gruppirung, sondern vor allem auch durch die feinfühlige coloristische Technik, wie sie sich z.B. in den zarten grünen Wasserreflexen auf den Leibern der Badenden und in den Wirkungen des blauen Himmelslichts ausspricht.

Aus dieser Idealwelt des „römischen Frauenbades“ wird der Beschauer nach einigen Schritten durch die Meisterhand Professor Ludwig Braun‘s alsbald in eine rauhe, packende Wirklichkeit geführt, indem dieser Künstler auf dem nächsten Diorama „Die Flucht Napoleons I. nach der Leipziger Schlacht durch die Burgstraße hinaus“ schildert. Dem undurchdringlichen Hauptstrome der Flüchtenden ausweichend, welche vom Markte auf den nächsten Wegen zum Ranstädter Steinwege hinausquoll, hatte der Kaiser mit seinem Gefolge und einem Theile der Truppen den Weg durch die Burgstraße eingeschlagen. Man sieht ihn hier soeben am Ende derselben nächst dem Eingange zur Pleißenburg angelangt. Hoch zu Roß, in der geschichtlichen Tracht ragt er, marmorne Ruhe in Haltung und Antlitz, aus dem wilden verzweifelten Drängen und Hasten der Reiter und Fußtruppen heraus. In wie unvergleichlicher Weise es Professor Braun versteht, einen solchen Menschenknäuel zu componiren und bei aller Natürlichkeit, ja Wildheit des Durcheinander doch Ruhe, Klarheit, Uebersichtlichkeit und Deutlichkeit der Composition zu bewahren, das ist ja Allen noch von unserem großen Mars-la-Tour-Panorama her gar wohlbekannt und bewahrheitet sich auch in diesem Napoleon‘schen Fluchtgewühl wieder auf das Herrlichste. Ueberaus stimmungsvoll ist auch die von mehreren anderen Künstlern gemalte Scenerie der alten Burgstraße mit dem in den rauhen, bewölkten October-Himmel ragenden, die Aussicht abschließenden Thomaskirchthurme. Einer solchen schönen Leistung gegenüber fällt es dem Beschauer natürlich nicht ein zu fragen, ob jede Firma oder jedes herausgesteckte Handwerkszeichen auch wirklich mit absoluter geschichtlicher Treue wiedergegeben ist. Es genügt vollständig, daß der Charakter gewahrt ist, und das ist auf alle Fälle geschehen.

Demselben Meister, der das erste der sieben Bilder, das wundervolle „Monaco-Diorama“ gemalt hat, Professor Edmund Berninger, verdankt man auch das letzte derselben, ein Motiv aus dem Berner Oberland behandelnde, nämlich einen „Ausblick von der Wengernalp auf die Jungfrau im Alpen glühen“, und man kann wohl sagen, daß dieses Schlußbild ein würdiger, schöner Abschluß des Ganzen ist. Von allen den Puncten des Berner Oderlandes, welche nicht sowohl weite Fernsichten als vielmehr malerische Perspectiven darbieten, ist die Wengernalp wohl ohne Widerspruch der schönste und lohnendste. Nur eine tiefe Schlucht, das Trümmletenthal trennt den Beschauer von der Jungfrau. Die Entfernung bis zu derselben beträgt zwar in gerader Linie immer noch etwa eine Wegstunde, doch ist, wie ja auch in anderen ähnlichen Fällen, die Augentäuschung so groß, daß man nur um eines Steinwurfs Weite entfernt zu sein glaubt. Bei klarem Wetter lösen sich dann die Umrisse der Jungfrau mit blendender Weiße vom Azur des Himmels. Gewaltige Gletschermassen steigen in den Falten des Gewandes der Alpenkönigin, das Trümmletenthal bedrohend, herab. Bei Sonnenuntergang entwickelt das Bild aber erst seine volle Schönheit, und einen solchen Augenblick führt Edm. Berninger mit einer, man könnte wohl sagen alles Glaubliche übersteigenden Meisterschaft in der Wiedergabe der zauberischen Lichtwirkungen dem Beschauer vor. Schatten deckt schon das tiefe, von wilden Felsblöcken, wetterzerzausten und umgeknickten Föhren bedeckte Thal, aber die Jungfrau leuchtet in wundervollen, rosen- und purpurfarbigen Tinten. Nicht minder staunenswerth als diese Lichteffecte ist auch die gewandte, sichere Darstellung aller Einzelheiten des Felsgefüges und der Schneebedeckung. Mit Gewalt muß man es sich in das Bewußtsein zurückrufen, daß man nicht wirklich draußen auf der vom Abendwind umwehten Wengernalp, sondern in enger Diorama-Zelle steht.

Die fast unbedingte Täuschung, welche nicht nur dieses, sondern auch alle anderen, jetzt hier aufgestellten Dioramen im Beschauer erwecken, kommt allerdings im Wesentlichen auf die große malerische Vollendung dieser Bilder. Ein Umstand freilich trägt zur wirklichen Verkörperung des geschauten Flachbildes ebenfalls nicht wenig bei. Es ist dies der, einem jeden derselben beigefügte sogenannte „plastische Vordergrund“, dem überall eine wirklich hochvollendete und im Puncte des Anschlusses an das Gemalte und des ganz unmerklichen Ueberganges in dasselbe untadelige Ausführung zu Theil geworden ist. Der Hauptantheil an diesen mit so großem Erfolg gekrönten Bemühungen fällt dem mit der Ausstellung der Bilder betrauten Herrn Hans Petersen zu. Doch haben auch Herr Prof. Braun und Herr H. Schneider in den letzten Tagen an diesen Arbeiten Theil genommen. Das herrliche Werk, was auf diese Weise geschaffen worden ist, wird für die Alberthalle, wird für Leipzig auf lange Zeiten einen ebenso würdigen wie kräftigen Anziehungsmittelpunct bilden. Darum Dank allen Denen, die irgendwie zur Entstehung und Vollendung desselben beitrugen. [2]

Bericht vom Kunstreferenten Adolf Weiske.

[1] Die Dioramen der Alberthalle., in: SLUB Dresden. Leipziger Tageblatt und Anzeiger. Samstagausgabe vom 9. April 1887, S. 1991.

[2] Dioramen, in: SLUB Dresden. Leipziger Tageblatt und Anzeiger. Sonntagausgabe vom 10. April 1887, S. 2020.